« Beethoven et ses trois styles »

Wilhelm von Lenz, livre de 1852 réédité en 1919

Beethoven n’a jamais composé d’œuvres identiques.

Dans la musique dite classique beaucoup de compositeurs, surtout avant Beethoven, avaient trouvé une forme, une structure qui leur convenait. Alors ils composaient de nombreuses œuvres mais qui étaient en réalité une déclinaison d’œuvres antérieures. Beethoven crée tout le temps, dans le renouvellement et l’approfondissement. Et plus Beethoven avance dans l’âge et aussi dans la surdité, plus ses œuvres deviennent géniales et ouvrent des voies absolument disruptives, pour utiliser un mot moderne qui aurait dû être inventé pour caractériser les œuvres ultimes de Beethoven. Les derniers de l’ultime seront ses quatuors à cordes.

Ces quatuors à cordes commenceront à être compris et interprétés correctement vers la fin du XIXème siècle. Depuis, c’est devenu le « Graal » des quatuors à cordes et même de la musique de chambre, voire de la musique en général.

Quand j’ai commencé avec mon ami Bertrand G. à entrer dans ces œuvres, grâce à la tribune des critiques de disques d’Armand Panigel, Antoine Goléa, Jacques Bourgeois et Jean Roy, il existait plusieurs interprétations de qualité superlative, le Quatuor Vegh, le Quatuor Talich, le Quatuor Alban Berg de Vienne et le Quartetto Italiano.

A la fin ce sont ces derniers interprètes qui le plus souvent étaient choisis. Je dois avouer que je dispose de ces quatre interprétations aujourd’hui avec d’autres plus modernes et quelques-unes plus anciens.

Beethoven a écrit ses Seize Quatuors à cordes entre 1800 et 1826. Quand on voulait acquérir les enregistrements de ces quatuors à cordes, ils étaient quasi toujours présentés en trois coffrets :

- Les premiers quatuors à cordes ;

- Les quatuors de la période médiane ;

- Les derniers quatuors à cordes.

Cette coutume de classer les quatuors à cordes en trois périodes, se fonde sur un découpage qui a été initié par un musicologue : Wilhelm von Lenz.

Il a écrit en 1855 « Beethoven et ses trois styles. » Mais cet ouvrage qui a été réédité en 1909, avait un sous-titre : « Analyses des sonates de piano ». Il avait donc prévu ce découpage de l’œuvre de Beethoven pour les sonates de piano. Mais rapidement, il a été utilisé pour l’ensemble de la production musicale du compositeur qui se trouve donc divisé en trois grandes périodes.

Il a écrit en 1855 « Beethoven et ses trois styles. » Mais cet ouvrage qui a été réédité en 1909, avait un sous-titre : « Analyses des sonates de piano ». Il avait donc prévu ce découpage de l’œuvre de Beethoven pour les sonates de piano. Mais rapidement, il a été utilisé pour l’ensemble de la production musicale du compositeur qui se trouve donc divisé en trois grandes périodes.

Dans le paragraphe « Modernités de Beethoven », Bernard Fournier explique :

« Les trois manières

L’ampleur d’une telle évolution a conduit les commentateurs à diviser l’œuvre de Beethoven en « périodes », « styles » ou « manières » permettant de caractériser les grandes étapes d’un développement artistique qui, ancré dans le classicisme (première manière), a ouvert la voie du romantisme (deuxième manière) et anticipé, dans ses explorations les plus visionnaires (troisième manière) »

« Beethoven et après », Bernard Fournier, page 119

Nicolas Derny, dans Diapason explique cependant que cette division du «temps créateur» de Beethoven n’est pas unanimement adoubée

« Le classicisme marque évidemment le premier des « trois styles » que Wilhelm von Lenz (1809-1883) croit pouvoir identifier dans le catalogue Beethovénien. Théorie dont Berlioz, apôtre de l’Allemand en France, ne pense que du bien.

Diapason N° 686 Janvier 2020 Page 24

André Boucourechliev dans son livre « Beethoven » se classe résolument dans le camp des sceptiques :

« Jamais œuvre ne reposa sur une plus grande inquiétude que l’œuvre de Beethoven. Jamais esprit créateur ne fut moins satisfait, moins prudent, moins soumis. Dépassant le doute par la vision de l’œuvre à venir, sa seule et provisoire certitude, retrouvant presque aussitôt le doute, Beethoven joue à chaque fois l’acquis, le remet en question et risque le tout pour le tout. […] Chaque œuvre, chaque phrase créatrice du compositeur témoigne de sa modernité à des niveaux divers, sous des aspects spécifiques. Dès lors la division rigide de la vie créatrice de Beethoven en trois ou deux ou quatre périodes s’avère, a moins de réserves sérieuses, aussi arbitraire que stérile. Que les dernières œuvres de Beethoven soient très différentes des premières, que tel quatuor de l’opus 59 soit d’une conception et d’une écriture autres que telle sonate de l’opus 2 ou de l’opus 102, est évident »

Boucourechliev « Beethoven » page 26 et 27

Et Boucourechliev d’insister sur le côté évolutif, de la métamorphose permanente qui interdit de tracer des frontières entre période.

Mais d’autres grands auteurs, qui en outre étaient compositeurs aussi, adoptent ce découpage.

Franz Liszt leur donne les titres suivants : -L’enfant – l’homme – le Dieu que Boucourechliev qualifie d’absurdes.

Vincent d’Indy propose d’autres appellations : les périodes d’« imitation » (1793-1801), de « transition » (1801-1815) et de « réflexion » (1815-1827).

Nicolas Derny conclut

Pour l’Histoire, la thèse de Lenz triomphe. Etiquettes pratiques et non dénuées de fondement, mais classement aux limites discutables. Soit. La musicologie moderne critique, amende, mais ne propose rien de mieux. »

Diapason N° 686 Janvier 2020 Page 24

Il n’y a rien de mieux. Et dans mon humble rôle de mélomane, je dois dire que cette typologie me convient et me convainc. Bien sûr, on ne passe pas brutalement d’une période à l’autre. Mais quand on écoute globalement les œuvres de chacune de ces périodes, on entend bien une très grande différence. Ainsi, pour essayer d’embrasser globalement l’œuvre de Beethoven, je vais me fonder sur ce découpage, mais sans donner de titre spécifique à chaque période. Pour chacune d’entre elles je proposerai deux œuvres.

Première période 1793-1801

Beethoven a décidé de publier l’œuvre qu’il a désigné comme son opus 1 en 1795. Il s’agit de trois trios pour piano, violoncelle dont il avait commencé la composition en 1794.

Beethoven a décidé de publier l’œuvre qu’il a désigné comme son opus 1 en 1795. Il s’agit de trois trios pour piano, violoncelle dont il avait commencé la composition en 1794.

En 1793, Beethoven a 23 ans, il n’est plus un enfant, comme le laisse entendre Liszt. Il a déjà composé avant, mais il parait cohérent de faire débuter cette période à peu près au moment où Beethoven a décidé de dire : c’est l’opus 1. De manière plus factuelle, ce sont ses débuts à Vienne, il est parti définitivement de Bonn pour la capitale de l’empire d’Autriche en novembre 1792.

C’est au milieu de cette période (1796-97) qu’il commence à ressentir les premiers symptômes de troubles auditifs. Il est à ce moment-là un pianiste brillant.

Concernant les trois grands cycles, il compose ses 6 premiers quatuors à cordes opus 18 (1800), pour les symphonies il n’a composé que la première (1800) et pour les sonates de piano il a composé les 20 premières soit la majorité de 32.

Il compose aussi ses trois premiers concertos de piano, ses 8 premières sonates pour violon et piano et les deux premières sonates pour violoncelle et piano, l’essentiel de ses trios avec piano.

Il compose aussi une œuvre étonnante, un oratorio « Le Christ au mont des oliviers » (1801)

Il n’est pas question de donner, dans ce mot du jour, la liste exhaustive. Mais il faut constater qu’il a composé lors de cette période des œuvres de musique de chambre pour quintettes, sextuors ou des œuvres pour flute qu’il ne composera plus par la suite.

Il en va ainsi aussi des 6 œuvres qu’il a composé pour trio à cordes, violon, alto et violoncelle. Et je vous propose d’écouter le dernier : <Trio à cordes opus 9 N°3>. La proximité de Mozart et de Haydn est évidente.

Il a aussi composé le septuor pour cordes et vent opus 20. Ce septuor reçut un accueil triomphal. Et pendant longtemps ses admirateurs le louaient pour cette œuvre que lui considérait comme une œuvre de jeunesse, largement dépassé par les œuvres ultérieures. Ce succès continuel finit par irriter Beethoven et Brigitte Massin cite une réaction de Beethoven :

« Il y a là beaucoup d’imagination mais peu d’art »

Voici ce <Septuor pour cordes et vent opus 20> vous pouvez aussi aller à 19:25 pour écouter le tempo di minuetto.

Période médiane 1802-1815

Cette période commence donc par le testament d’Heiligenstadt, Beethoven parle de sa surdité et s’éloigne de sa carrière de pianiste il va commencer à écrire des œuvres de plus en plus profondes et intériorisées.

Cette période commence donc par le testament d’Heiligenstadt, Beethoven parle de sa surdité et s’éloigne de sa carrière de pianiste il va commencer à écrire des œuvres de plus en plus profondes et intériorisées.

Beethoven a 32 ans, rappelons que Schubert est mort à 31 ans.

Il me semble qu’on peut dire que le romantisme commence alors en matière musicale. Certains parlent de la période héroïque.

La période commence, en effet, par l’écriture de la 2ème symphonie et surtout de la 3ème « Héroïque » (1804). Il écrira d’ailleurs toutes ses symphonies restantes, mise à part la 9ème, pendant cette période.

Les sonates de piano de 21 (Waldstein) à 26 seront composées ainsi que les quatuors à cordes N°7 à 11.

Je vous propose d’écouter le : <Quatuor à cordes N°10 opus 74> (1809) par le Quatuor Belcea. Nous avons changé de monde par rapport au septuor opus 20. Beethoven devient un compositeur majeur de l’Histoire de la musique.

Pendant cette période il va composer sa première messe en ut opus 86 (1807).

Il écrira aussi ses deux derniers concertos de piano, son triple concerto, il finira les dernières sonates pour violon et piano, il écrira la musique pour Egmont et entamera très largement son opéra Fidelio. Il écrira les trois dernières sonates pour violoncelle et piano dont les 4 et 5, la dernière année de la période, en 1815.

Et puis en 1806, il composera le concerto pour violon opus 61. Je vous propose le 2ème mouvement <Larghetto> par Anne Sophie Mutter et l’orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Karajan

La dernière Période (1816-1827)

C’est la période pendant laquelle il va devenir totalement sourd. Il y aura aussi une période entre 1817 et 1819 pendant laquelle il n’écrira aucune œuvre majeure.

C’est la période pendant laquelle il va devenir totalement sourd. Il y aura aussi une période entre 1817 et 1819 pendant laquelle il n’écrira aucune œuvre majeure.

C’est la période dans laquelle il va devenir le plus grand ou un des plus grands.

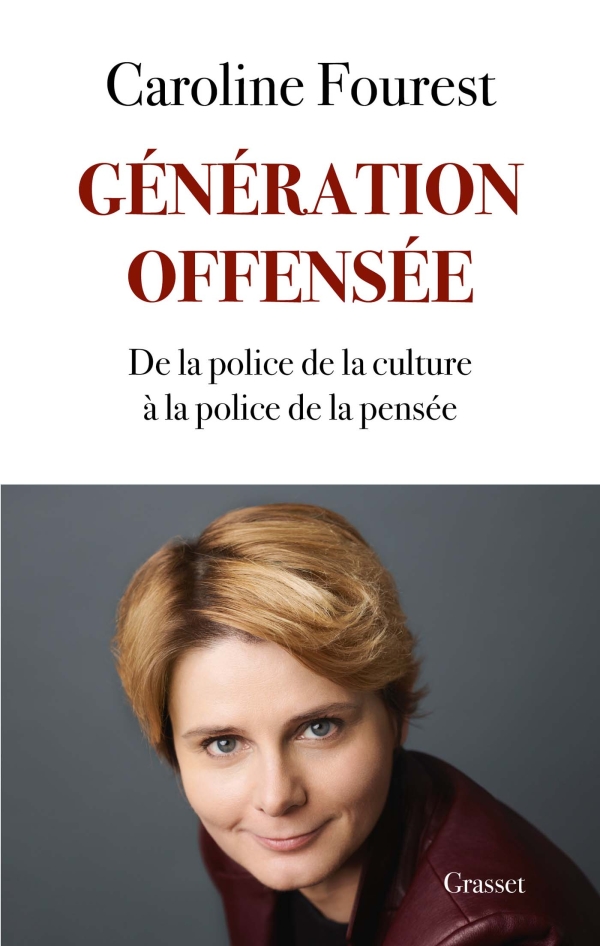

Pendant cette période sera achevé Fidelio et seront composés la 9ème (1824), la Missa Solemnis (1822) et ces extraordinaires Variations Diabelli (1823) pour lesquelles <Brendel> affirme que c’est la plus grande œuvre pour piano que Beethoven ait composé.

Et puis, il y a les 5 dernières sonates de piano. Je vous propose le mouvement le plus court : Le <2ème mouvement allegro molto> de la sonate pour piano N°31 opus 110 par Maurizio Pollini.

Et il y a ses dernières œuvres qui sont les quatuors à cordes. Les contemporains de Beethoven, préfèrent le septuor, ils ne le suivent pas, ne le comprennent.

Peut-être que pour essayer d’illustrer cette dernière période, faut-il se tourner résolument vers la Grande Fugue opus 133. Cette œuvre fut d’abord le dernier mouvement du 13ème quatuor à cordes. Mais cette pièce était si immense, en elle-même, elle durait aussi plus de quinze minutes à elle toute seule que Beethoven a compris qu’il ne pouvait laisser cette œuvre dans une autre œuvre.

Il l’a donc séparée et a réécrit un autre mouvement final à son treizième quatuor.

C’est une œuvre dont le langage se situe aux limites du système tonal. La ligne mélodique a disparu. Son audace de conception se tourne résolument vers le XXème siècle. C’est une œuvre vraiment incompréhensible pour les contemporains de Beethoven. Bernard Fournier cite une réponse de Lucien Capet, créateur du Quatuor Capet (1893-1928) un des premiers quatuors à cordes à s’être attaqué de front aux derniers quatuors à cordes. Un auditeur avait demandé à quelle époque de sa vie Beethoven l’avait écrite. La réponse de Lucien Capet fut

« Après sa mort ! »

« Beethoven et après », Bernard Fournier, page 118

<Grande Fugue par quatuor Ebene>

Je laisserai la conclusion à Antoine Goléa

« En cela, Beethoven peut rejoindre Bach, sans effort, et dans ses œuvres les plus parfaites, parce que les plus neuves, les plus inouïes », les cinq dernières sonates pour le piano et les six derniers quatuors à cordes, il rejoint entièrement le Bach de l’Offrande musicale et de l’Art de la fugue [parmi les dernières œuvres de Bach]. Mais il le rejoint en quelque sorte sous un signe inversé : car si Bach a placé […] l’idée musicale pure à l’enseigne d’une commémoration auguste de la tradition, Beethoven la situe au carrefour des voies nouvelles, de voies où aucun retour ne sera plus permis. »

Antoine Goléa « La musique de la nuit des temps aux aurores nouvelles » volume 1 page294 et 295

<1513>

Je savais bien qu’elle existait et qu’elle jouait du violoncelle, mais je n’avais jamais eu la curiosité d’écouter un de ses disques ou de l’entendre parler de son art.

Je savais bien qu’elle existait et qu’elle jouait du violoncelle, mais je n’avais jamais eu la curiosité d’écouter un de ses disques ou de l’entendre parler de son art. Après elle va encore vers d’autres chemins, voici <Une prière juive> portée par le seul violoncelle. Ce morceau fait partie d’un disque intitulé <Chants Juifs>

Après elle va encore vers d’autres chemins, voici <Une prière juive> portée par le seul violoncelle. Ce morceau fait partie d’un disque intitulé <Chants Juifs> Nina Simone rêvait d’être la première concertiste de musique classique. Une société rétrograde et raciste l’a empêché d’atteindre ce rêve. Elle se tournera alors vers le jazz et deviendra selon les spécialistes que je ne suis pas, une des plus grandes chanteuses de jazz de l’Histoire.

Nina Simone rêvait d’être la première concertiste de musique classique. Une société rétrograde et raciste l’a empêché d’atteindre ce rêve. Elle se tournera alors vers le jazz et deviendra selon les spécialistes que je ne suis pas, une des plus grandes chanteuses de jazz de l’Histoire. Elle dit encore :

Elle dit encore :

Mais si je veux parler de Christa Ludwig, je dois dire avant tout qu’elle fait partie de mon univers musical depuis que je suis mélomane.

Mais si je veux parler de Christa Ludwig, je dois dire avant tout qu’elle fait partie de mon univers musical depuis que je suis mélomane.

Énormément de journaux lui ont rendu hommage.

Énormément de journaux lui ont rendu hommage.

Après les enfants autistes, elle va à la rencontre des malades et des patients en fin de vie, dans les unités de soin palliatifs.

Après les enfants autistes, elle va à la rencontre des malades et des patients en fin de vie, dans les unités de soin palliatifs. Et je cite un autre extrait de cet article :

Et je cite un autre extrait de cet article :

Elle fréquente donc le gotha du cénacle des pianistes classiques. Elle a aussi enregistré les sonates de violoncelle avec le violoncelliste du Quatuor Alban Berg de Vienne : Valentin Erben.

Elle fréquente donc le gotha du cénacle des pianistes classiques. Elle a aussi enregistré les sonates de violoncelle avec le violoncelliste du Quatuor Alban Berg de Vienne : Valentin Erben.

« Cette découverte a été un choc. Se dire que Beethoven pouvait s’intéresser à la culture indienne, à cette époque-là ! Il est très touchant de voir que l’Orient, et donc l’étranger, était alors une inspiration pour une manière nouvelle de penser. Cette ouverture d’esprit m’a réellement émue car avant même d’être compositeur, Beethoven était un grand humaniste. Cela même dont nous avons tant besoin aujourd’hui. […] On ne connait pas assez Beethoven dans sa dimension philosophique. En lisant le dernier livre de Nathalie Krafft [

« Cette découverte a été un choc. Se dire que Beethoven pouvait s’intéresser à la culture indienne, à cette époque-là ! Il est très touchant de voir que l’Orient, et donc l’étranger, était alors une inspiration pour une manière nouvelle de penser. Cette ouverture d’esprit m’a réellement émue car avant même d’être compositeur, Beethoven était un grand humaniste. Cela même dont nous avons tant besoin aujourd’hui. […] On ne connait pas assez Beethoven dans sa dimension philosophique. En lisant le dernier livre de Nathalie Krafft [

La beauté et l’élévation sont dans toutes les cultures, la réconciliation de l’homme avec lui-même est possible : tel est le but de ce projet à travers les grands idéaux beethovéniens. J’ai donc imaginé une expérience spirituelle unique où les grandes sonates pour piano rencontrent les ragas indiens dans une fraternité universelle, celle que défendait sans cesse Beethoven, rappelant ainsi le message de dialogue et de paix initié il y a quelques années par Ravi Shankar et Yehudi Menuhin. »

La beauté et l’élévation sont dans toutes les cultures, la réconciliation de l’homme avec lui-même est possible : tel est le but de ce projet à travers les grands idéaux beethovéniens. J’ai donc imaginé une expérience spirituelle unique où les grandes sonates pour piano rencontrent les ragas indiens dans une fraternité universelle, celle que défendait sans cesse Beethoven, rappelant ainsi le message de dialogue et de paix initié il y a quelques années par Ravi Shankar et Yehudi Menuhin. »

Aucun mot ne doit blesser aucune minorité : les noirs, les LGBT, les petits, les gros, les hispaniques etc. Caroline Fourest a écrit un livre sur ce sujet : «

Aucun mot ne doit blesser aucune minorité : les noirs, les LGBT, les petits, les gros, les hispaniques etc. Caroline Fourest a écrit un livre sur ce sujet : «

Cette <

Cette <

Pour finir je citerai encore Schubert, « le musicien de l’ombre » comme l’avait appelé Christine Mondon, ombre de Beethoven bien sûr. Mais il fut un des premiers à comprendre vraiment la dimension de Beethoven :

Pour finir je citerai encore Schubert, « le musicien de l’ombre » comme l’avait appelé Christine Mondon, ombre de Beethoven bien sûr. Mais il fut un des premiers à comprendre vraiment la dimension de Beethoven :

Concernant la difficulté technique, une intervenante dans les épisodes du feuilleton « Beethoven » de la radio télévision belge expliquait que beaucoup de personnes avaient l’habitude à Vienne et plus généralement dans les pays germaniques de pratiquer la musique en amateur. Et, la forme du quatuor à cordes était très prisée. Souvent ces musiciens se retrouvaient lors de soirées amicales et déchiffraient ensemble de nouveaux quatuors qui étaient édités. Quelquefois, il s’agissait d’un mouvement de quatuor et il existait des abonnements avec lesquels, régulièrement, on obtenait de nouvelles partitions, le premier mouvement, le deuxième mouvement, un nouveau quatuor.

Concernant la difficulté technique, une intervenante dans les épisodes du feuilleton « Beethoven » de la radio télévision belge expliquait que beaucoup de personnes avaient l’habitude à Vienne et plus généralement dans les pays germaniques de pratiquer la musique en amateur. Et, la forme du quatuor à cordes était très prisée. Souvent ces musiciens se retrouvaient lors de soirées amicales et déchiffraient ensemble de nouveaux quatuors qui étaient édités. Quelquefois, il s’agissait d’un mouvement de quatuor et il existait des abonnements avec lesquels, régulièrement, on obtenait de nouvelles partitions, le premier mouvement, le deuxième mouvement, un nouveau quatuor.  Revenons au contexte viennois. Voilà des musiciens qui reçoivent des partitions des œuvres de Beethoven. C’est en effet indéchiffrable, je veux dire : vous ne mettez pas ensemble deux violonistes, un altiste et un violoncelliste qui n’ont jamais vu la partition pour qu’ils puissent commencer à la jouer ensemble. Pour Beethoven, il faut qu’au préalable chacun des musiciens ait travaillé individuellement sa partie, puis il sera nécessaire de travailler ensemble pour s’ajuster.

Revenons au contexte viennois. Voilà des musiciens qui reçoivent des partitions des œuvres de Beethoven. C’est en effet indéchiffrable, je veux dire : vous ne mettez pas ensemble deux violonistes, un altiste et un violoncelliste qui n’ont jamais vu la partition pour qu’ils puissent commencer à la jouer ensemble. Pour Beethoven, il faut qu’au préalable chacun des musiciens ait travaillé individuellement sa partie, puis il sera nécessaire de travailler ensemble pour s’ajuster. Je pense que cette remarque touchait plus la compréhension, par les musiciens, de cette musique que leurs soucis techniques.

Je pense que cette remarque touchait plus la compréhension, par les musiciens, de cette musique que leurs soucis techniques. Et puis, si les mélomanes aimaient les premières œuvres de Beethoven et aussi l’Ode à la joie qui finit la 9ème, les œuvres tardives, c’est à dire la musique « pour les temps à venir » rencontraient le scepticisme voire la franche hostilité.

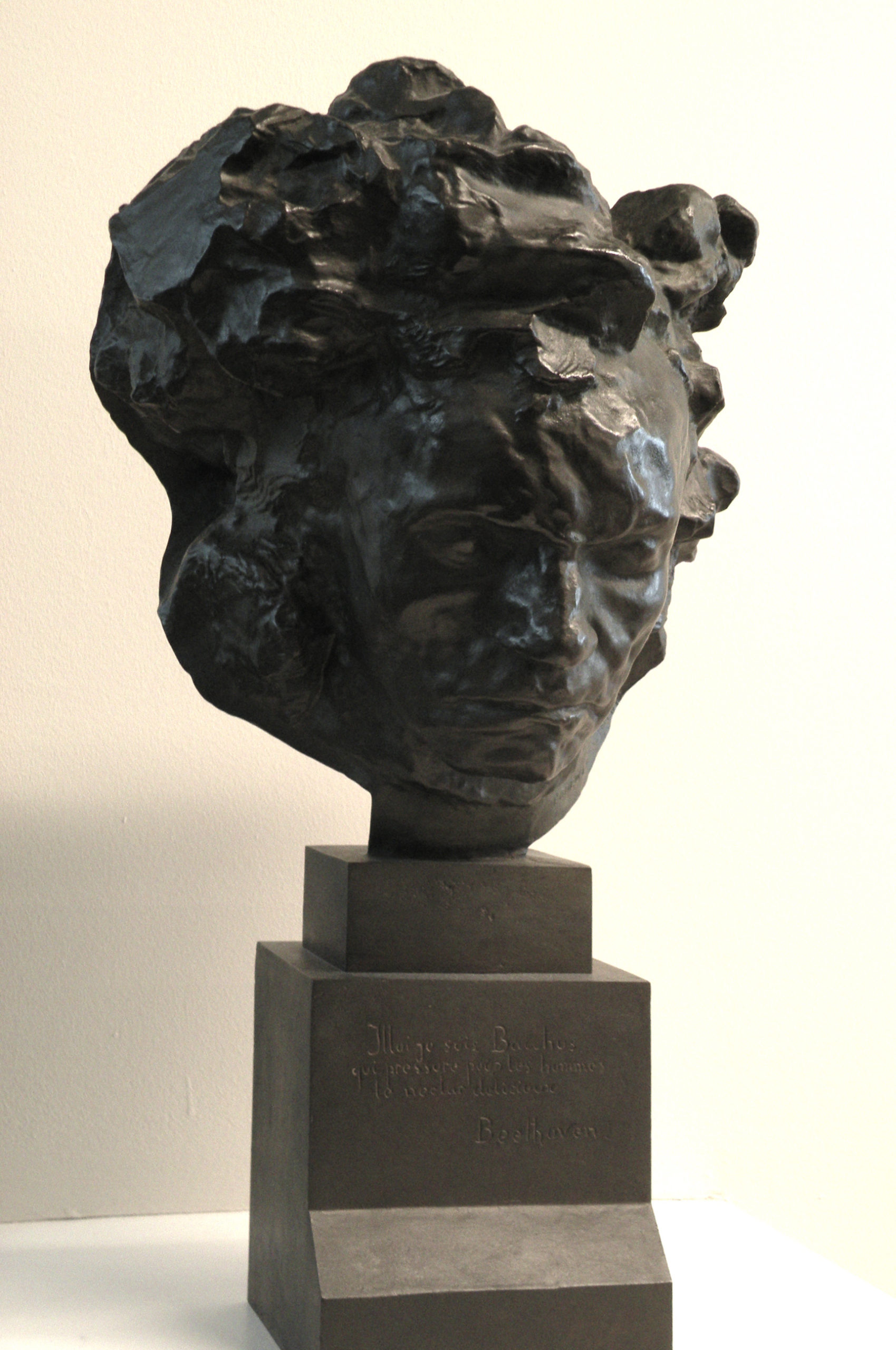

Et puis, si les mélomanes aimaient les premières œuvres de Beethoven et aussi l’Ode à la joie qui finit la 9ème, les œuvres tardives, c’est à dire la musique « pour les temps à venir » rencontraient le scepticisme voire la franche hostilité. Ce mot du jour est enrichi de bustes de Beethoven réalisés par

Ce mot du jour est enrichi de bustes de Beethoven réalisés par  Il semblerait que Beethoven se serait senti insulté par une proposition indigne de lui et aurait finalement écrit 33 variations pour démontrer ce qu’il est possible de faire à partir d’un matériau aussi simple, simpliste peut être.

Il semblerait que Beethoven se serait senti insulté par une proposition indigne de lui et aurait finalement écrit 33 variations pour démontrer ce qu’il est possible de faire à partir d’un matériau aussi simple, simpliste peut être.