La famille d’Albert Camus faisait partie des français d’Algérie. Mais des français pauvres, car il existait des français pauvres en Algérie.

La ville d’Alger était majoritairement habitée par des européens, je veux dire des français. Les photos d’alors nous montrent un Alger couvert d’immeubles Haussmannien, comme Paris. Mais c’était pour les français riches. Le quartier Belcourt était réservé aux familles pauvres.

Et c’était dans ce quartier que le petit Albert habitait avec sa famille, rue de Lyon au numéro 93.

La famille maternelle, comme la famille paternelle étaient pauvres. Mais la situation avait empiré quand le père d’Albert dut partir d’Algérie pour rejoindre l’armée française.

Dès son départ, la mère handicapée n’a pu faire autrement que rejoindre sa mère, la tyrannique Marie Cardona-Sintes qui habitait cette adresse du quartier Belcourt.

Camus dans « l’Envers et l’Endroit », décrit cette maison tout en parlant de lui à la troisième personne :

« Ce quartier, cette maison ! Il n’y avait qu’un étage et les escaliers n’étaient pas éclairés. Maintenant encore, après de longues années, il pourrait y retourner en pleine nuit. Il sait qu’il grimperait l’escalier à toute vitesse sans trébucher une seule fois. Son corps même est imprégné de cette maison. Ses jambes conservent en elles la mesure exacte de la hauteur des marches. Sa main, l’horreur instinctive, jamais vaincue, de la rampe d’escalier. Et c’était à cause des cafards. »

Dans ce petit trois-pièces pouilleux vivaient donc la grand-mère, la mère, son frère aîné, Lucien, et également l’oncle, frère de la mère, sourd aussi. Oncle avec lequel il avait une relation affectueuse et qu’il rejoignait parfois dans l’usine de tonnellerie dans laquelle il travaillait.

Dans ce petit trois-pièces pouilleux vivaient donc la grand-mère, la mère, son frère aîné, Lucien, et également l’oncle, frère de la mère, sourd aussi. Oncle avec lequel il avait une relation affectueuse et qu’il rejoignait parfois dans l’usine de tonnellerie dans laquelle il travaillait.

Et cette situation de pauvreté qu’il a vécue, va donner à Camus les mots pour faire comprendre ce que cela signifie.

Pauvre, veut évidemment dire qu’on s’inquiète du lendemain, de ce que l’on va pouvoir manger, des habits qu’on pourra se mettre ou qu’il faudra remplacer, du coût des soins en cas de pépin de santé. Tout cet aspect matériel est essentiel et on y songe spontanément quand on est épargné de ces soucis et qu’on pense à un pauvre.

Mais Camus nous éclaire davantage sur les conséquences psychiques, l’enfermement et la séparation avec le monde de la culture.

Ainsi, il décrit un échange avec sa mère dans sa recherche du père pour arriver à capter des souvenirs, mieux comprendre qui était son père.

Il interroge sa mère, la presse de questions. Elle ne répond pas de manière précise. Il constate qu’elle se contredit, alors il la bouscule un peu plus par d’autres interrogations en la confrontant à ses incohérences.

Et puis…

Il s’arrête et il écrit ceci :

« Elle disait oui, c’était peut-être non, il fallait remonter dans le temps à travers une mémoire enténébrée, rien n’était sûr.

La mémoire des pauvres déjà est moins nourrie que celles des riches, elle a moins de repères aussi dans le temps d’une vie uniforme et grise. Bien sûr, il y a la mémoire du cœur dont on dit qu’elle est la plus sûre, mais le cœur s’use à la peine et au travail, il oublie vite sous le poids des fatigues.

Le temps perdu ne se retrouve que chez les riches. Pour les pauvres, il marque seulement les traces vagues du chemin de la mort. Et puis, pour bien supporter, il ne faut pas trop se souvenir, il fallait se tenir tout près des jours, heure après heure, comme le faisait sa mère, un peu par force sans doute, puisque cette maladie de jeunesse l’avait laissée sourde et avec un embarras de parole, puis l’avait empêché d’apprendre ce qu’on enseigne même aux plus déshérités, et forcée donc à la résignation muette, mais c’était aussi la seule manière qu’elle ait trouvée de faire face à sa vie, et que pouvait-elle faire d’autre, qui à sa place aurait trouvé autre chose ? »

Page 79

C’est bouleversant.

La mémoire des pauvres est moins nourrie que celles des riches et elle a moins de repères.

Avec son ami Pierre qui sera aussi un excellent élève, ils aiment l’école et leur instituteur, M Bernard dans le livre et M Germain dans la vraie histoire. L’école leur permet de sortir du monde de l’enfermement de la pauvreté.

Là encore, les mots de Camus sont d’une justesse et d’une émotion sans pareille :

« Seule l’école donnait à Jacques et à Pierre ces joies. Et sans doute ce qu’ils aimaient si passionnément en elle, c’est ce qu’ils ne trouvaient pas chez eux, où la pauvreté et l’ignorance rendaient la vie plus dure, plus morne, comme refermée sur elle-même : la misère est une forteresse sans pont-levis.

page137 »

Une forteresse sans pont-levis, c’est-à-dire dont on ne sort pas.

Mais le plus terrible c’est quand Pierre et Jacques vont quitter l’école, quitter leur quartier pour aller au lycée du centre-ville. Avant cela, ils vivaient entre eux, la pauvreté était leur univers. Ils considéraient que c’était la normalité.

Mais au lycée, ils vont s’apercevoir que la plupart des enfants qui s’y trouve ne sont pas pauvres comme eux. Il se dessine une séparation : deux mondes. Le monde du lycée dont Camus ne pouvait pas parler dans sa famille car elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait au lycée. Et le monde de sa famille qui ne pouvait être expliqué au lycée. :

« Pierre et lui s’aperçurent très vite qu’ils étaient seuls. M. Bernard, lui-même, que d’ailleurs ils n’osaient pas déranger, ne pouvait rien leur dire sur ce lycée qu’il ignorait. Chez eux, l’ignorance était encore plus totale.

Pour la famille de Jacques, le latin par exemple était un mot qui n’avait rigoureusement aucun sens.

Qu’il y ait eu (en dehors des temps de la bestialité, qu’ils pouvaient au contraire imaginer) des temps où personne ne parlait français, que des civilisations (et le mot même ne signifiait rien pour eux) se fussent succédé dont les usages et la langue fussent à ce point différents, ces vérités n’étaient pas parvenues jusqu’à eux. Ni l’image, ni la chose écrite, ni l’information parlée, ni la culture superficielle qui naît de la banale conversation ne les avaient atteints.

Dans cette maison, où il n’y avait pas de journaux, ni, jusqu’à ce que Jacques en importât, de livres, pas de radio non plus, où il n’y avait que des objets d’utilité immédiate, où l’on ne recevait que la famille, et que l’on ne quittait que rarement et toujours pour rencontrer des membres de la même famille ignorante, ce que Jacques ramenait du lycée était inassimilable, et le silence grandissait entre sa famille et lui. »

Page 186

Deux mots pour exprimer cette incompréhension : inassimilable et le silence

Je pense qu’il s’agit encore d’un problème actuel où certaines familles ne peuvent pas assimiler ce qui se passe au lycée ou pendant les études et qui conduisent à des enfants qui se sentent écartelés entre deux mondes.

Car du côté du lycée, il y a aussi séparation.

« Au lycée même, il ne pouvait parler de sa famille, dont il sentait la singularité sans pouvoir la traduire, si même il avait triomphé de l’invincible pudeur qui lui fermait la bouche sur ce sujet.

Ce n’était même pas la différence des classes qui les isolait. Dans ce pays d’immigration, d’enrichissement rapide et de ruines spectaculaires, les frontières entre les classes étaient moins marquées qu’entre les races. Si les enfants avaient été arabes, leur sentiment eût été plus douloureux et plus amer. Du reste, alors qu’ils avaient des camarades arabes à l’école communale, les lycéens arabes étaient l’exception, et ils étaient toujours des fils de notables fortunés.

Non, ce qui les séparait, et plus encore Jacques que Pierre, parce que cette singularité était plus marquée chez lui que dans la famille de Pierre, c’était l’impossibilité où il était de la rattacher à des valeurs ou des clichés traditionnels.

Aux interrogations du début d’année, il avait pu répondre certainement que son père était mort à la guerre, ce qui était en somme une situation sociale, et qu’il était pupille de la nation, ce qui s’entendait de tous.

Mais, pour le reste, les difficultés avaient commencé. Dans les imprimés qu’on leur avait remis, il ne savait que mettre à la mention « profession des parents ». Il avait d’abord mis “ménagère” pendant que Pierre avait mis « employée des P.T.T. ».

Mais Pierre lui précisa que ménagère n’était pas une profession mais se disait d’une femme qui gardait la maison et faisait son ménage. « Non, dit Jacques, elle fait le ménage des autres et surtout celui du mercier d’en face. Eh bien, dit Pierre, en hésitant, je crois qu’il faut mettre domestique ».

Cette idée n’était jamais venue à Jacques pour la simple raison que ce mot, trop rare, n’était jamais prononcé chez lui. Pour la raison aussi que personne chez eux, n’avait le sentiment qu’elle travaillait pour les autres, elle travaillait d’abord, pour ses enfants. Jacques se mit à écrire le mot, s’arrêta et d’un seul coup, connut la honte et la honte d’avoir eu honte »

Pages 186 & 187

La honte puis la honte d’avoir eu honte.

Et aussi une appréhension différente du monde, un autre regard : dans la famille de Camus on pensait que la mère travaillait pour ses enfants, chez les érudits on jugeait qu’elle travaillait pour les autres.

L’enfant est mal à l’aise dans ce lycée dans lequel la quasi-totalité des lycéens n’est pas comme lui. Parce que l’enfant se définit par rapport aux adultes, à sa famille. Albert Camus ajoute :

« Un enfant n’est rien par lui-même, ce sont ses parents qui le représentent. C’est par eux qu’il se définit, qu’il est défini aux yeux du monde. C’est à travers eux qu’il se sent jugé vraiment, c’est-à-dire jugé sans pouvoir faire appel. »

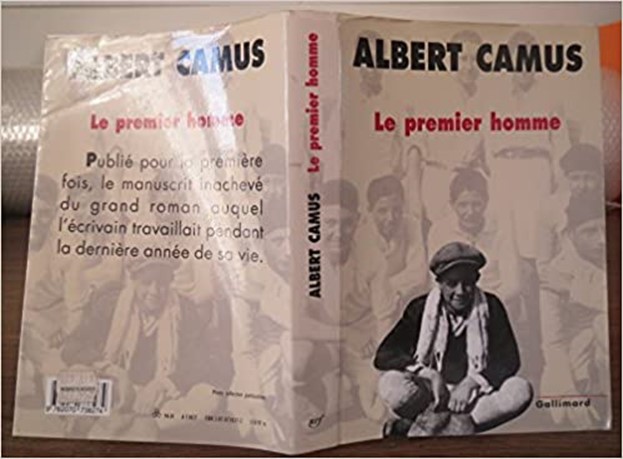

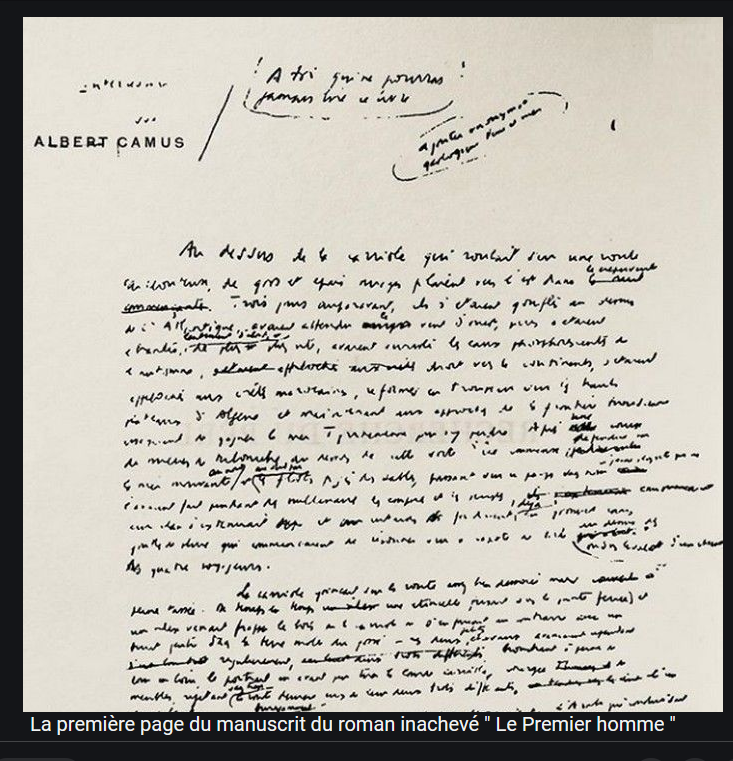

Le « premier homme » est un chef d’œuvre.

<1486>

A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.

A 13h55, à pleine vitesse, la voiture conduite par Michel Gallimard arrête sa course dans un platane situé le long de la nationale 5 et se disloque.