La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques ou COP26 [pour la conférence des parties] a commencé le 1er novembre et s’est terminée le 13 novembre 2021..

La reine Elizabeth II, 95 ans, une santé fragile, n’a pas pu s’y rendre alors qu’elle était la cheffe d’État de la puissance invitante. Elle a pourtant essayé d’exhorter, dans un message vidéo, les dirigeants mondiaux à « résoudre les problèmes les plus insurmontables ».

Elle souhaitait que cette conférence soit

« l’une de ces rares occasions où chacun aura la possibilité de s’élever au-dessus de la politique du moment et de faire preuve d’un véritable sens politique […]

L’histoire a montré que lorsque les nations s’unissent pour une cause commune, l’espoir est toujours permis […] Nombreux sont ceux qui espèrent que l’héritage de ce sommet – inscrit dans les livres d’histoire qui ne sont pas encore imprimés – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion, et qui ont répondu à l’appel des générations futures […] Aucun de nous ne vivra éternellement mais ce combat contre le réchauffement climatique n’est pas pour nous-même, mais pour nos enfants, les enfants de nos enfants et ceux qui suivront leurs pas ».

Il semble que les espérances soient déçues.

Je rappelle que la conférence de Paris qui avait soulevé beaucoup d’espoir a eu lieu en 2015, c’était la COP21.

Si on lit les journaux, ils laissent assez peu de place au doute.

Les Echos essayent de pratiquer le « en même temps » : « COP26 : les promesses et les impasses du Pacte de Glasgow »

Mais le journal anglais the Independant repris par Courrier international est beaucoup plus catégorique : « La COP26, un fiasco provoqué par la torpeur des dirigeants politiques »

TELERAMA tente l’ironie : « Climat : la COP26, le plein d’espoirs… douchés »

Et le journal de l’écologie REPORTERRE énonce un jugement sans appel : « COP26 : le gâchis et la déception d’un accord minimal »

Ce que Greta Thunberg a résumé par cette phrase : « La COP26 est terminée. Voici un bref résumé : Bla, bla, bla. »

Vous n’aimez peut-être pas Greta Thunberg, son activisme, sa manière de s’exprimer etc…

Mais les personnes que nous n’aimons pas, peuvent dire des choses intelligentes.

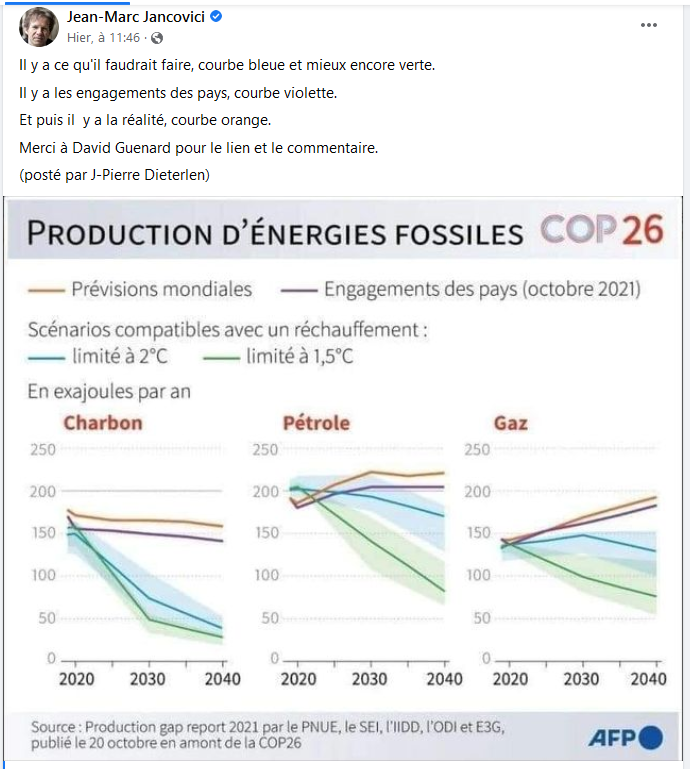

Peut-être préférez vous Jean-Marc Jancovici qui a partagé ces dessins :

Depuis la COP21, les gaz à effet de serre n’ont pas diminué dans l’atmosphère, ils ont augmenté.

L’Organisation des Nations unies (ONU) a émis, lundi 25 octobre, un nouveau bulletin alarmant :

« les concentrations de gaz à effet de serre ont encore atteint des records en 2020, et l’Amazonie perd de sa capacité à absorber le CO2 »

Le Monde écrit :

« Les trois principaux gaz à effet de serre – CO2, méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O) –, ont atteint des sommets en 2020. Le taux d’augmentation annuelle de concentrations de chacun de ces gaz a même dépassé la moyenne de la période 2011-2020. Le ralentissement de l’économie imposé par la pandémie de Covid-19 « n’a pas eu d’incidence perceptible » sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions ».

De sorte que l’Organisation météorologique mondiale (OMM), prédit que si on continue sur cette lancée on risque d’atteindre une augmentation de températures de 4° au lieu de l’objectif des 1,5.

Jancovici explique très justement, qu’il ne faut pas se tromper de repère. Une augmentation moyenne de la température de 2° n’a rien à voir avec la sensation que nous avons quand la température extérieure passe de 12° à 14°. Pour comprendre, il est plus juste de le comparer à la température de notre corps qui passerait de 37° à 39°. Les conséquences en sont autrement plus impactant.

Pendant ce temps, il se passe des choses dans le Monde.

Claude Askolovitch, le 16 novembre, dans sa revue de Presse nous apprend :

« On parle d’une brebis…

Qui sans le savoir nous dit notre futur alors qu’elle pâture paisiblement à la ferme du Mourier à Saint-Priest-Ligoure dans la Haute-Vienne, elle porte au cou un collier nanti d’un boitier sombre, et alors qu’elle marche sans penser à mal, le collier émet une musique, et comme elle avance encore, il lance un autre son, et puis encore un autre, et puis lui envoie une décharge électrique, est-ce suffisant pour qu’elle reste en place, pauvrette… Et ainsi, le Populaire du Centre nous raconte comment la science réinventent la pâture, dans des paysages dépourvus de clôtures physiques, mais dont les parcelles sont pourtant délimitées par des clôtures virtuelles que contrôle un smartphone, et nos brebis, géo localisées, reçoivent donc de la musique et puis un choc électrique si elles font mine de dépasser la clôture virtuelle qu’elle ne peuvent pas voir… Notez que si même la décharge électrique ne calme pas la brebis, son propriétaire reçoit un sms pour l’avertir que sa bête s’est échappée…

Nous sommes donc demain. Je lis dans le Figaro que Monsieur Elon Musk veut m’amener l’internet à très haut débit dans l’avion. Je lis dans les Echos que pour les jeux de 2024, Paris et la RATP rêvent de taxis volants… Je lis dans Ouest-France que André-Joseph Bouglione et son épouse Sandrine montent un spectacle de cirque 100% humain, où les animaux seront des hologrammes…

Je lis dans Libération que dans nos villes des start-ups se font fort de nous livrer en dix minutes sur notre pas de porte, le dentifrice les sex-toys les couches de bébé, la bouteille de vin, les pâtes, que sais je qui manquent urgemment… Ainsi se soutient la consommation, par des livreurs fonçant dans Paris à vélo, leurs patrons disent qu’ils les traitent bien, on leur fournit même parfois le téléphone portable -ça permet au passage de surveiller sa brebis.. »

Le même jour, Guillaume Erner, dans son humeur du matin approfondissait ce sujet de la «livraison express ».

« Voilà une promesse qui m’a laissé songeur – avoir envie de se faire livrer ses courses en moins de 15 minutes – je ne vois pas bien comment c’est possible.

Et, pourtant, c’est ce que promettent désormais de nombreuses entreprises, si j’en crois les publicités visibles un peu partout à Paris, puisqu’à la campagne, une telle promesse n’existe pas, enfin pas encore.

Je ne vois pas comment, en 15 minutes, une personne peut à la fois remplir un caddy pour vous et, surtout, vous livrer vos courses en pédalant comme un dératé. Or, Libération consacre un dossier à cette nouvelle tendance, y compris une forme de test intitulé « Quick ou couac », et Libé de tester la possibilité réelle ou non de se faire livrer des courses, un apéro, un trou normand, bref ce que vous voudrez dans le délai imparti.

« Or, cette promesse, comme disent les publicitaires, se faire livrer ses courses en 15 minutes, je la trouve plus que problématique. Car qui a besoin de ses courses en 15 minutes ? C’est finalement cela la ville du quart d’heure, une ville qui met la pression sur des personnes qui, elles, doivent tenir la promesse du quart d’heure. En réalité, on doit être capable de patienter un peu pour la livraison du lait, et si vous voulez une livraison immédiate de lait peut-être pouvez-vous – truc de dingue – allez-vous la chercher vous-même.

[…] ce qui paraît problématique, c’est de proposer un service dont personne n’a réellement besoin – tout le monde peut patienter plus de 15 minutes – mais si vous construisez cela en norme, alors bientôt, tout devra se faire en un quart d’heure, et en un quart d’heure nous deviendrons dingues. C’est ce que le sociologue Daniel Bell appelait les contradictions culturelles du capitalisme, comme imaginer une société où l’on veut la quiétude pour soi et le chaos pour les autres. »

Peut-être ces 3 faits : l’échec de la Cop26, les nouvelles idées technologiques pour organiser le monde et la réduction du délai de livraison n’ont aucun rapport.

Ou peut-être que si….

On annonce aussi le Black Friday pour le 26 novembre. Et cette fois, pas d’interrogation : cette orgie de consommation compulsive est exactement le contraire de ce qu’il faudrait faire pour lutter contre le dérèglement climatique. France Info explique que <cette opération commerciale est lourde de conséquences pour la planète.>.

On en revient alors toujours à cette formule, d’un temps ancien, écrit par Bossuet : «Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes.»

<1624>

« Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d’un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts.

« Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d’un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts. « Le Un » a publié un entretien avec lui, dont le titre est « L’avenir selon Jeff Bezos »

« Le Un » a publié un entretien avec lui, dont le titre est « L’avenir selon Jeff Bezos » « Jeff Bezos a parié très tôt sur les livraisons par drone, mais celles-ci paraissent difficiles à mettre en œuvre. En revanche, on peut penser que les véhicules autonomes pourront être utilisés pour livrer des colis à moindre coût. Amazon emploie déjà un robot à six roues,

« Jeff Bezos a parié très tôt sur les livraisons par drone, mais celles-ci paraissent difficiles à mettre en œuvre. En revanche, on peut penser que les véhicules autonomes pourront être utilisés pour livrer des colis à moindre coût. Amazon emploie déjà un robot à six roues,  Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue :

Julien Blanc-Gras rappelle le contexte d’évolution ou d’explosion de ce métier qu’on trouve de l’autre côté de la rue : Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées.

Et finalement, le livreur, dans ces temps particuliers de pandémie, se trouvent souvent très seul dans les rues de la ville et parfois dans des conditions climatiques compliquées. Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :

Le monde numérique contrôle, cible, le livreur est cerné :