« La Glasnost et la Perestroïka»

Mikhaïl Gorbatchev

La politique que Gorbatchev lance, à son arrivée au pouvoir, permit, au monde entier, d’apprendre deux mots russes « glasnost » (transparence) et « perestroïka » (reconstruction).

La « Glasnost » est une transformation politique qui va libérer la parole politique comme jamais. Ni avant, ni après, ni maintenant les russes et les autres peuples soviétiques ne seront aussi libres.

« La pérestroïka » est quant à elle une transformation économique qui va s’annoncer désastreuse.

A cela s’ajoute « la loi anti-alcool », qu’il imposa très vite, et qui a laissé un mauvais souvenir, avec, pour résultat, l’augmentation de la consommation d’eau de Cologne ou de produits d’entretien comme substituts à la vodka, devenue difficile à trouver.

Sa méfiance à l’égard de l’alcool aurait dû le rapprocher de Poutine qui de ce point de vue est aussi très éloigné de la pratique d’Eltsine.

On pourrait donc résumer en disant que la Glasnost est une réussite et la Perestroïka un échec.

Concernant la glasnost, les observateurs aguerris ont pu rapporter qu’il y eut quand même des points très critiquables.

<Le Monde> rappelle

<Le Monde> rappelle

« Le 12 décembre 1989, le pays tout entier est témoin en direct des limites de la glasnost (« transparence »). Les Soviétiques suivent alors avec passion les débats du « Congrès des députés du peuple », où siègent des élus « indépendants ». Les discussions sont retransmises en direct à la télévision, du jamais-vu. Aux heures de diffusion, on peut entendre une mouche voler dans les rues de Moscou ; tous suivent avidement les échanges animés entre les députés.

Ce jour-là, l’académicien et militant des droits de l’homme Andreï Dmitrievitch Sakharov réclame à la tribune l’abolition de l’article 6 [qui impose le Parti Communiste comme Parti Unique]. Gorbatchev lui coupe le micro. Sakharov quitte la tribune et jette les feuilles de son discours sur le numéro un soviétique, assis au premier rang. Deux jours plus tard, le 14 décembre 1989, l’académicien meurt.

Certes, en décembre 1986, Gorbatchev avait autorisé Sakharov et sa femme, Elena Bonner, exilés dans la ville fermée de Gorki depuis 1980, à rentrer à Moscou. Le geste était avant tout destiné à rassurer l’Occident, dont il cherchait les bonnes grâces. Quelques jours auparavant, la disparition tragique du dissident Anatoli Martchenko, mort d’épuisement dans un camp où il purgeait une peine de quinze ans pour délit d’opinion, avait entamé son image de réformateur. Même à l’époque de la perestroïka, les opposants continueront d’être envoyés à l’asile psychiatrique ou dans des colonies pénitentiaires héritées du goulag. »

Cependant, l’article du Monde écrit surtout ce que fut cette parenthèse dans le gouvernement autoritaire de l’empire russe jusqu’à Poutine en passant par le régime bolchévique :

« La glasnost (l’ouverture) marqua à jamais les esprits. D’un coup, les principaux tabous furent levés. Les journaux purent publier des statistiques sur les phénomènes de société jusqu’ici passés sous silence, tels les divorces, la criminalité, l’alcoolisme, la drogue. Les premiers sondages d’opinion firent leur apparition.

Bientôt, des pans entiers de l’histoire de l’URSS, concernant notamment Staline et la période des purges, sont révélés au grand public. En 1987, Les Nouvelles de Moscou publient le texte du testament de Lénine, où celui-ci réclame la mise à l’écart de Staline, jugé trop « brutal ». La même année, le brouillage de la BBC cesse, les Soviétiques peuvent, enfin, communiquer et correspondre avec des étrangers.

Les gens sont avides de savoir. Ils s’arrachent les hebdomadaires en vue, tels qu’Ogoniok ou Les Nouvelles de Moscou, qui reviennent sur les zones d’ombre de la période stalinienne. La parole se libère, on ose enfin aborder le thème des purges, des arrestations, le pacte germano-soviétique et les massacres des officiers polonais à Katyn, jusque-là imputés aux nazis. »

Mais concernant la perestroïka ce fut un désastre.

L’économie soviétique ne fonctionnait pas, mais comment la réformer ?

L’économie soviétique ne fonctionnait pas, mais comment la réformer ?

Les avis sur les intentions de Gorbatchev divergent.

Dans un podcast très intéressant de Slate <Le monde devant soi>, Jean-Marc Colombani pense que :

« Mikhaïl Gorbatchev est un homo soviéticus, un homme de l’Union soviétique. […] il voulait introduire de l’humanisme dans le communisme. »

Dans cette option, Il est entré dans ces réformes, en pensant sincèrement être en mesure de sauver le communisme et de conserver l’intégrité de l’Union Soviétique.

Il existe une autre option qui est débattue, c’est celle qui consiste à penser qu’il savait le communisme condamné et que sa politique devait l’emmener à sortir du communisme tout en préservant l’Union Soviétique.

Cette seconde thèse est défendue, par exemple, par Bernard Guetta qui a assisté à tous ces bouleversements d’abord en Pologne puis à Moscou où il a rencontré, plusieurs fois, Gorbatchev. Comme argument, il avance que Gorbatchev était trop intelligent pour ne pas s’être aperçu que l’économie communiste ne fonctionnait pas.

Et Bernard Guetta déclare :

« S’il avait voulu sauver le communisme, vous pensez qu’il aurait organisé des élections libres ? Qu’il aurait permis à la presse de prendre une liberté immense, qu’elle a perdu totalement sous monsieur Poutine aujourd’hui ?” »

Vous trouverez cette intervention dans l’émission de France Inter : < Mikhaïl Gorbatchev voulait sauver la Russie d’un effondrement communiste inéluctable>

Bernard Guetta, toujours passionné et passionnant est aussi intervenu dans « C à Vous » : <Gorbatchev, l’homme qui a changé la face du monde>

Et il a répété à nouveau cette thèse par un billet d’hier, le 5 septembre, sur son site : < C’est la Russie et non pas le communisme que Gorbatchev voulait sauver>

Bernard Guetta est un Gorbachophile qui, en outre, fut un intervenant régulier de la fondation Gorbatchev.

Pourtant, rien dans les déclarations de Gorbatchev, même récentes et particulièrement dans le documentaire d’ARTE cité dans le mot du jour d’hier ne permet de soutenir la thèse de Guetta.

Il était communiste, léniniste et il l’est resté.

Colombani dit :

« Dans le moment Gorbatchev, l’erreur qui est faite est probablement une transformation trop rapide de l’économie soviétique. […] Transformation trop rapide qui va entraîner la société soviétique dans un malheur social »

Gorbatchev lui-même raconte les files d’attentes interminables qui était générées par le fait que l’offre était largement insuffisante par rapport à la demande.

Il me semble que la thèse de Colombani est plus crédible. Et comme le disait Brejnev, le système était probablement irréformable.

Gorbatchev pu reprocher au destin des circonstances défavorables :

- Le prix bas du baril de pétrole

- Le refus des occidentaux de l’aider financièrement

En 1991, Mikhaïl Gorbatchev, en quête de crédits, demanda de l’aide à Washington et aux pays du G7, alors réunis à Londres. C’était « le sommet de la dernière chance », rappelle son ancien conseiller Andreï Gratchev dans une biographie, Gorbatchev. Le pari perdu ? (Armand Colin, 2011).

Des crédits ? Autant « verser de l’eau sur du sable », rétorqua le président américain George Bush (père), approuvé par ses partenaires européens. La déception fut grande au Kremlin. « Gorbatchev aurait pu obtenir de l’Ouest un meilleur prix pour sa politique », estime ainsi Andreï Gratchev.

Mais sur le plan économique Gorbatchev était très indécis et tout simplement ne savait pas comment faire. La situation économique était désastreuse

En outre, la liberté qu’il avait instillée va permettre l’éclosion des nationalismes.

Elstine qui était un politicien habile, dépourvu de tout scrupule qu’il noyait régulièrement dans l’alcool, n’avait qu’une idée en tête : prendre le pouvoir.

Il va composer avec l’émergence de ces nationalismes tout en s’appuyant sur le nationalisme russe pour faire exploser l’Union Soviétique et Gorbatchev avec elle.

Il profitera habilement d’un coup d’état de vieux conservateurs tremblants pour accélérer le mouvement.

Jean-Marc Colombani conclut :

« L’URSS s’est effondrée à cause du nationalisme russe et s’est effondrée sur elle-même »

La fin fut pathétique et triste. Le Monde raconte :

« Le 25 décembre, le nouveau président russe, Boris Eltsine, somma son vieux rival de débarrasser le plancher verni du Kremlin. Mikhaïl Gorbatchev s’exécuta. « Nos accords prévoyaient que j’avais jusqu’au 30 décembre pour déménager mes affaires », raconte-t-il dans ses Mémoires. Le 27 décembre au matin, on lui annonce que Boris Eltsine occupe son bureau. « Il était arrivé en compagnie de ses conseillers [Rouslan] Khasboulatov et [Guennadi] Bourboulis, et ils y avaient bu une bouteille de whisky en riant à gorge déployée. Ce fut un triomphe de rapaces, je ne trouve pas d’autres mots. »

Le drapeau soviétique fut abaissé, le drapeau russe hissé à sa place. L’URSS avait tout bonnement cessé d’exister. Une histoire était terminée, une autre commençait.

Vingt ans plus tard, et alors que Boris Eltsine (1931-2007) n’était plus, la rancœur était intacte : « C’était la pire des trahisons ! Nous étions assis ensemble, nous parlions, nous nous mettions d’accord sur un point et, dans mon dos, il se mettait à faire tout le contraire ! », déplorait encore Mikhaïl Gorbatchev, en février 2011, sur les ondes de Radio Svoboda. »

Bien sûr il y eut de nombreuses erreurs. Gorbatchev déclarera en janvier 2011 :

« Bien sûr, j’ai des regrets, de grosses erreurs ont été commises ».

Le pouvoir d’Elstine fut une calamité, il abandonna le pays aux kleptomanes issus de du KGB et de la nomenklatura qui s’emparèrent par la ruse et la violence de tout ce qui avait de la valeur. L’économie de marché abandonnée aux voleurs et s’implantant dans une société non préparée créa d’immenses malheurs sociaux.

On raconte que des russes avec leur humour grinçant dirent : on nous a menti, le système communiste ne fonctionne pas, mais on nous a aussi dit une vérité : le système capitaliste ne fonctionne que pour les riches.

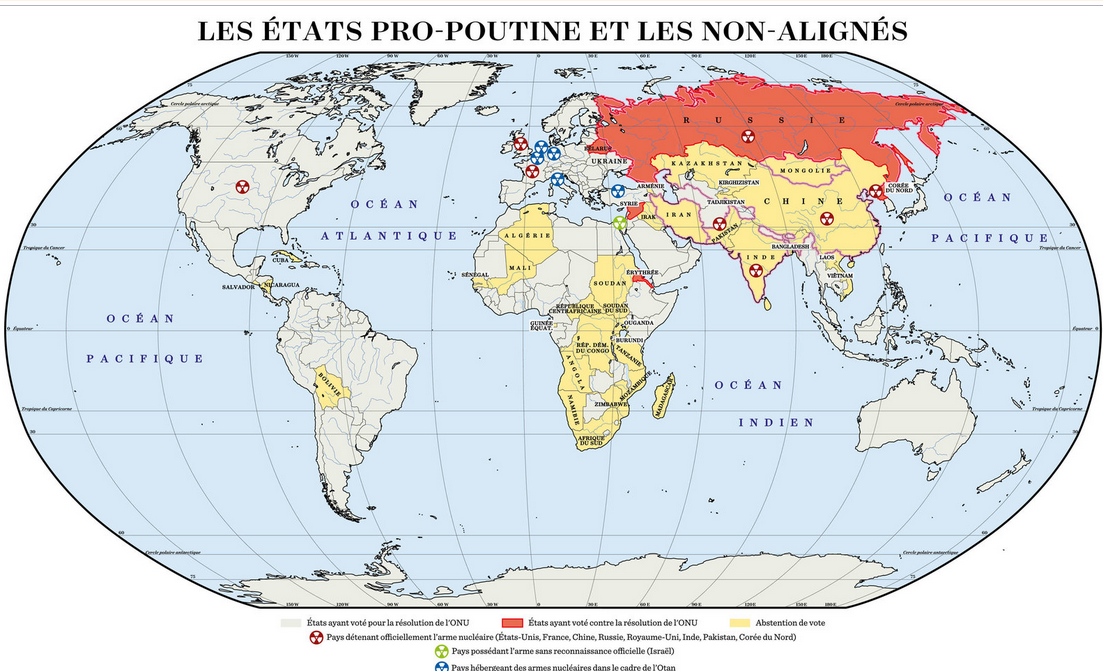

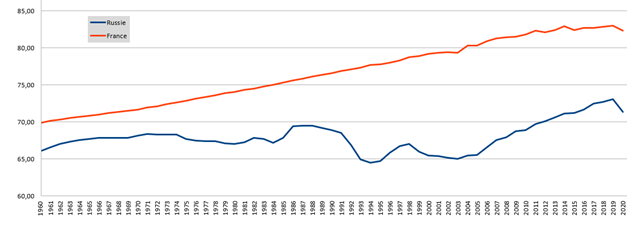

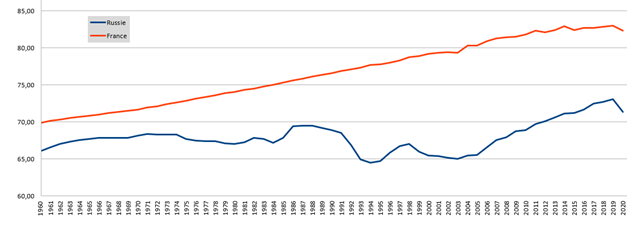

L’espérance de vie à la naissance en Russie chuta.

De 1986 à 1988 l’espérance de vie se situe autour de 69,5 ans. De 1989 à 2003 il va chuter de 4,5 ans jusqu’à 65,03 ans en 2003. Ces chiffres sont issues de ce site : https://fr.countryeconomy.com/demographie/esperance-vie/russie

Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :

Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :

Alors qu’Eltsine est davantage responsable du malheur économique et du chaos que vont vivre les russes, il y aura un transfert vers une responsabilité quasi-totale vers Gorbatchev.

Quand il se présentera, contre Eltsine, aux présidentielles de 1996, il obtiendra un humiliant 0,5 %.

Selon un sondage publié en février 2017 par l’institut Levada, 7 % des personnes interrogées disaient éprouver du respect pour le dernier dirigeant soviétique, lauréat du prix Nobel de la paix en 1990.

Adulé en Occident, il suscitait l’indifférence et le rejet chez une majorité de Russes.

Le Monde résume :

« Avant tout, ils ne peuvent lui pardonner le saut du pays dans l’inconnu. Indifférent au vent de liberté, ils ressassent à l’envi le film de son quotidien de l’époque, fait de pénuries, de files d’attente et de troc à tout va : cigarettes en guise de paiement pour une course en taxi, trois œufs contre une place de cinéma. »

Et pour Vladimir Poutine et ses partisans, ils perçoivent la chute de l’URSS comme le résultat de la capitulation de Mikhaïl Gorbatchev face à l’Occident.

Gorbatchev avait fini par admettre en confiant au Sunday times en mai 2016 :

« La majorité des Russes, comme moi, ne veut pas la restauration de l’URSS, mais regrette qu’elle se soit effondrée [ certain que] sous la table, les Américains se sont frotté les mains de joie ».

Une des citations de Gorbatchev qu’on cite souvent est la suivante :

« La vie punit celui qui arrive trop tard ! »

<1703>

Cette école créée en 1832 a eu pour élève, l’écrivain François Mauriac, les historiens Jean Favier et Régine Pernoud et le philosophe René Girard.

Cette école créée en 1832 a eu pour élève, l’écrivain François Mauriac, les historiens Jean Favier et Régine Pernoud et le philosophe René Girard. Quand Adèle Van Reeth a annoncé la mort de son père, elle l’a illustrée par la photo des archives départementales du Rhône.

Quand Adèle Van Reeth a annoncé la mort de son père, elle l’a illustrée par la photo des archives départementales du Rhône.

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit «

Après la mort de sa mère Albert Cohen a écrit «  A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans.

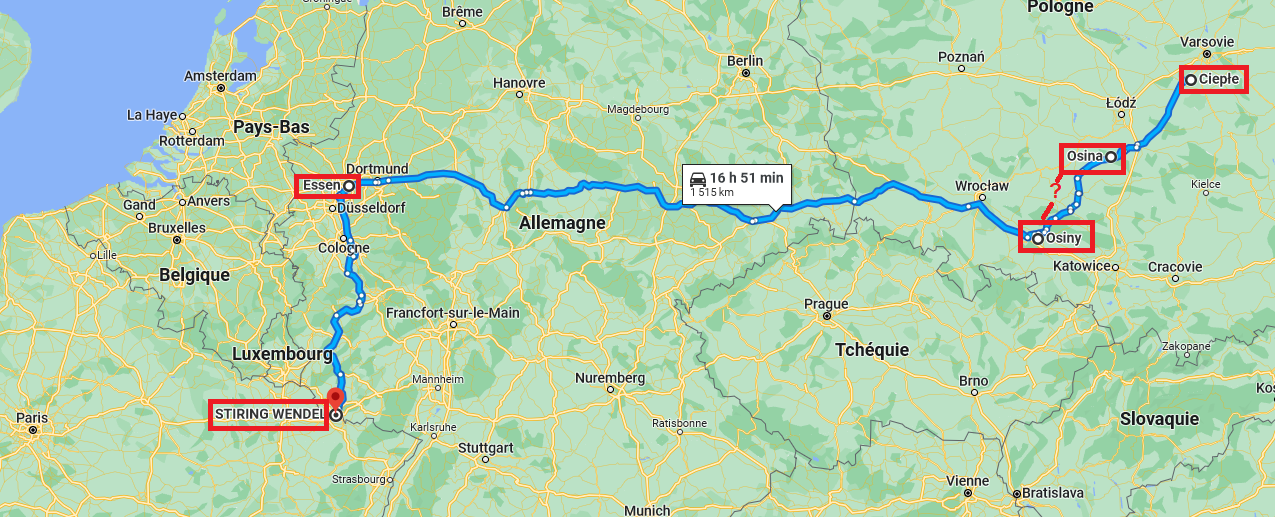

A 24 ans elle est devenue Maman en mettant au monde mon frère Gérard. Entre temps, elle deviendra aussi la maman de Roger à 26 ans. L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

L’acte de naissance de ma mère donne une autre précision : l’adresse de ses parents : Gewerkenstraße au numéro 56.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience.

Elle me raconta une histoire de la guerre dans laquelle elle montra son esprit rebelle mais aussi une sorte d’inconscience. Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Nul ne décrivit mieux sa situation que maître Raynal le professeur de violon de mon frère Gérard au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.

Raissa Tilorenko,et Mikhaël Gorbatchev faisaient partie de ce petit nombre.

Raissa Tilorenko,et Mikhaël Gorbatchev faisaient partie de ce petit nombre.

Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :

Si on compare cette évolution par rapport à celle de la France, pendant cette même période, le schéma est frappant : l’évolution est continue en France :

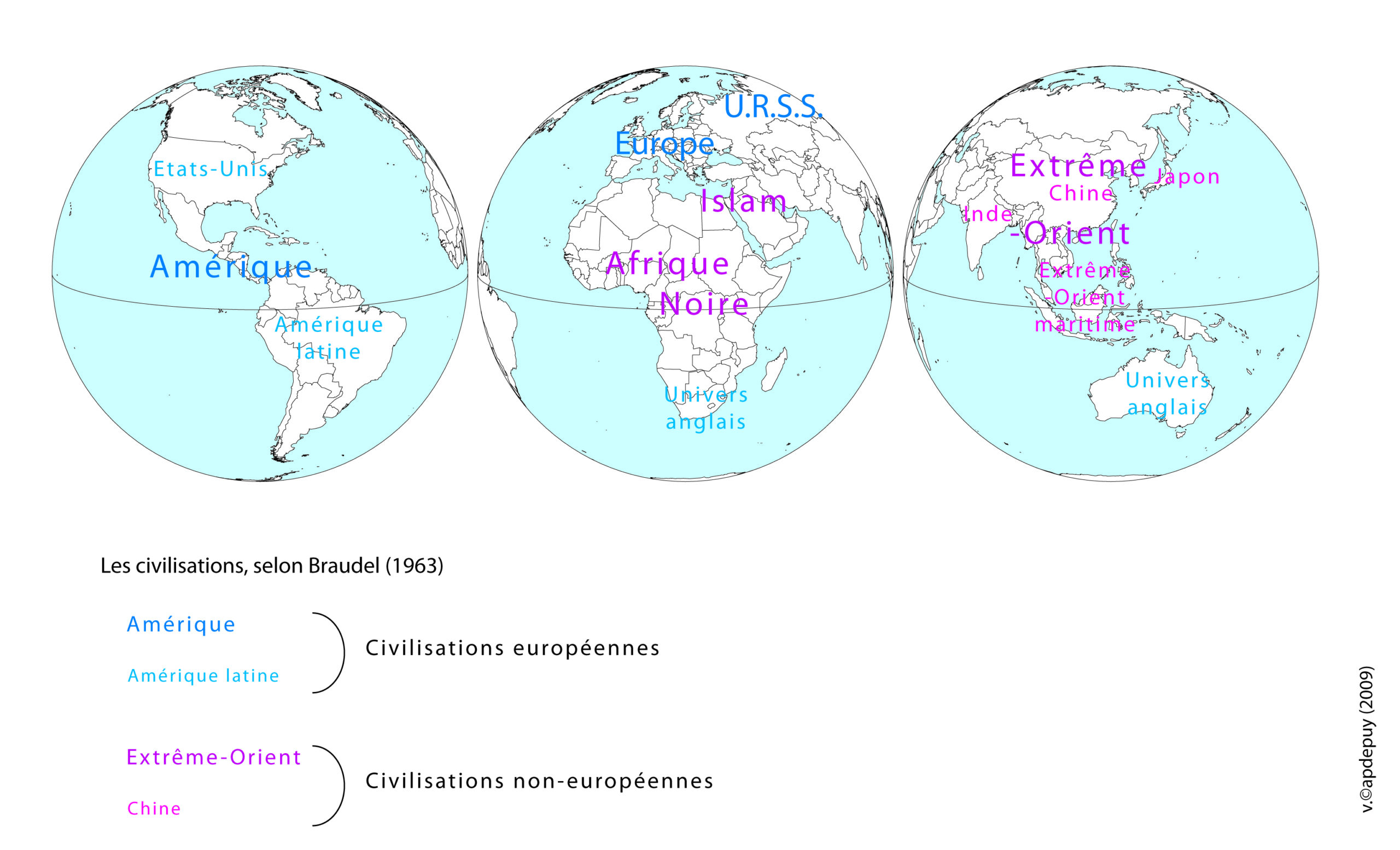

Fernand Braudel évoque, dans son ouvrage, le choc des civilisations que conceptualisera Samuel Huntington 30 ans plus tard :

Fernand Braudel évoque, dans son ouvrage, le choc des civilisations que conceptualisera Samuel Huntington 30 ans plus tard :

Le bonheur qui n’est pas dans la consommation nous en sommes conscients intellectuellement et espérons-le dans les actes.

Le bonheur qui n’est pas dans la consommation nous en sommes conscients intellectuellement et espérons-le dans les actes.

le secrétaire d’État américain, Colin Powell, a apporté et présenté un petit flacon, en prétendant que celui-ci contenait une arme biologique qui faisait partie du stock d’armes de destruction massive dont disposait l’Irak de Saddam Hussein.

le secrétaire d’État américain, Colin Powell, a apporté et présenté un petit flacon, en prétendant que celui-ci contenait une arme biologique qui faisait partie du stock d’armes de destruction massive dont disposait l’Irak de Saddam Hussein.