Dans <le mot du jour du 31 janvier 2023> j’esquissais une explication qui tentait d’approcher ce désir très fort, cet attachement, en France, à une retraite ne venant pas trop tard dans la vie humaine.

Cette explication parlait non pas de la retraite, mais du travail et de l’insatisfaction actuelle d’un grand nombre par rapport au contenu, au sens et à l’organisation de leur activité professionnelle.

Je reprenais dans cet article la distinction que faisait le philosophe Bernard Stiegler entre « le travail » et « l’emploi ».

« L’emploi » étant toujours du travail, mais du travail rémunéré, celui qui permet à « l’employé » de toucher un revenu. Il permet aussi, au niveau macro-économique d’abonder le fameux « PIB » si important pour la foule des économistes traditionnels et des politiques qui exercent le pouvoir.

Mais l’emploi n’englobe pas tout le travail réalisé dans une société et cela de très loin.

Quand une assistante maternelle s’occupe d’enfants c’est du travail et un emploi. Quand une mère ou un père font exactement la même chose à l’égard de leurs enfants c’est aussi du travail, mais ce n’est pas de l’emploi.

Quand un retraité, dans un cadre associatif, aide bénévolement des jeunes scolaires à améliorer leur compréhension de ce qui leur est demandé, il exerce un travail mais non un emploi.

Et aussi quand une femme ou un homme, travaillent dans leur jardin pour produire des légumes ou des fleurs, le verbe utilisé, à raison, est sans ambigüité. Mais ce n’est pas un emploi !

Alors, certes la réforme des retraites que notre Président a brusquement dégainé pendant une campagne présidentielle assez pauvre en proposition, en contradiction formelle avec ce qu’il proposait cinq ans auparavant est très critiquable.

Mais dans le mot du jour d’aujourd’hui je veux revenir à la problématique de « l’emploi » dans notre société moderne.

Dans les années 80, il y a 40 ans, j’ai beaucoup lu Raymond Aron. Ce n’était pas une lecture habituelle des gens de gauche dont je me réclamais. Mais il m’attirait parce que lorsque je le lisais, je me sentais plus intelligent, je comprenais mieux ce qui était en train de se passer devant mes yeux, sur la scène internationale, comme dans la société dans laquelle je vivais.

On ne sait plus très bien qui le premier a eu cette formule :

« J’aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron»

La formule avait été repris, en 1987, dans un essai d’Etienne Barilier, « Les Petits Camarades » qui évoquait les destins parallèles de Sartre et Aron qui avaient été camarades dans la même promotion de l’ENS de la rue d’Ulm entre 1924 et 1928.

La formule avait été repris, en 1987, dans un essai d’Etienne Barilier, « Les Petits Camarades » qui évoquait les destins parallèles de Sartre et Aron qui avaient été camarades dans la même promotion de l’ENS de la rue d’Ulm entre 1924 et 1928.

Cet article de « l’Express » de 1995 : <Sartre-Aron: duels au sommet> évoque cette relation à travers un autre essai celui de Jean-François Sirinelli : « Deux Intellectuels dans le siècle. Sartre et Aron » ( Fayard ).

Pour ma part, j’ai très vite, été attiré davantage par le réalisme de Raymond Aron qui analysait le monde et les individus tels qu’ils étaient et envisageait les chemins permettant d’améliorer la situation en partant du réel, plutôt que Jean-Paul Sartre qui inventait un monde idéal dans sa tête et poursuivait le dessin de tordre la réalité pour essayer de l’amener vers ses idées. La démarche de Sartre était révolutionnaire, les révolutions ont versé beaucoup de sang et abouti à des catastrophes souvent monstrueuses.

Alors bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis que Raymond Aron analysait le monde :

- En premier lieu, l’Union soviétique s’est effondrée.

- La révolution numérique a imposé d’autres organisations.

- La France s’est largement désindustrialisée.

- L’économie s’est mondialisée et financiarisée.

- Les problèmes écologiques et de ressources se sont imposés à nous.

Mais Raymond Aron avait déjà largement abordé le sujet de la modernité et de ses limites.

Ainsi, il a publié en 1969, un livre « Les désillusions du progrès » dans lequel, entre autre, il montrait que le progrès n’était pas le même pour tous et qu’il ne signifiait pas forcément des lendemains qui chantent.

Vous trouverez sur le site « CAIRN » une analyse globale de cet ouvrage par Serge Paugam : « Relectures de Raymond Aron, Les Désillusions du progrès (1969) »

Mais c’est un point précis de cet ouvrage qui est resté dans ma mémoire, 40 ans après sa lecture.

Et en feuilletant le livre, j’ai retrouvé ce constat qui m’avait alors interpellé et qui depuis, au regard de mon expérience professionnelle, me parait totalement pertinent.

Raymond Aron n’avait pas anticipé la réflexion de Bernard Stiegler et au contraire, il réduisait le concept de « travail » au seul « emploi » :

Raymond Aron n’avait pas anticipé la réflexion de Bernard Stiegler et au contraire, il réduisait le concept de « travail » au seul « emploi » :

« J’ai pris jusqu’à présent le terme de travail ou de métier en un sens neutre et social : ni châtiment divin, ni obligation morale, ni maniement d’outils, ni transformation de la matière, le travail désigne l’activité exercée le plus souvent hors du foyer, en vue d’un salaire ou d’un traitement. Cette définition reflète, me semble-t ‘il, la conception dominante de notre époque. »

Raymond Aron « Les désillusions du progrès » page 185

Et il posait cette limite à l’épanouissement du plus grand nombre des individus dans le cadre professionnel :

Et il posait cette limite à l’épanouissement du plus grand nombre des individus dans le cadre professionnel :

« toutes les sociétés, y compris les plus riches, continuent de former les hommes dont elles ont besoin, mais qu’aucune d’entre elles, en dépit des objectifs proclamés, n’a besoin que tous les hommes accomplissent pleinement les virtualités qu’ils portent en eux. Aucune n’a besoin que beaucoup deviennent des personnalités et soient capables de liberté par rapport au milieu. »

Raymond Aron « Les désillusions du progrès »

Le monde économique a besoin de personnes qui se spécialisent pour être efficaces et productives :

« Certes, la spécialisation professionnelle requiert une formation, elle aussi spécialisée, elle oblige chacun à sacrifier certaines aspirations à restreindre son horizon intellectuel : prix à payer mais que l’homme d’aujourd’hui doit payer ».

Raymond Aron « Les désillusions du progrès »

Et il en arrive à cette conclusion.

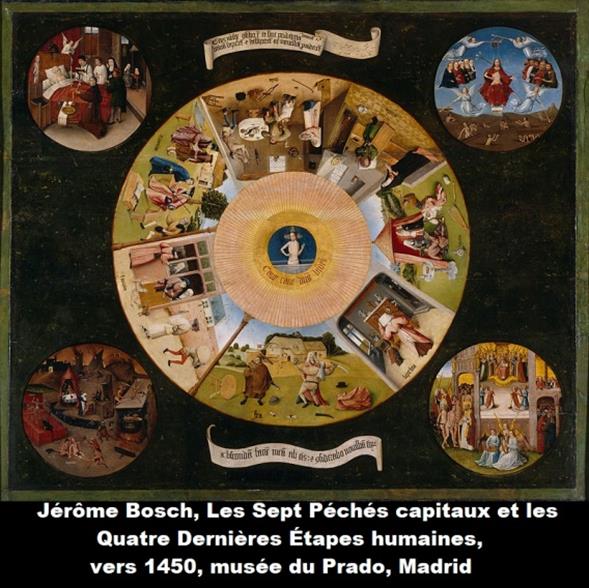

« C’est durant la période de non-travail que l’on peut encore rêver, à la manière du jeune Marx, d’échapper à la spécialisation, d’être tour à tour chasseur, pêcheur ou lecteur de Platon »

Raymond Aron « Les désillusions du progrès » page 185

C’est ce constat que j’ai retenu et retrouvé dans ce livre.

Je l’ai pris pour exergue de ce mot du jour, mais je me suis permis de l’amender dans le sens de la dichotomie décrite par Bernard Stiegler en remplaçant le mot « travail » par « emploi ». Ce qui correspond exactement à ce que voulait dire Raymond Aron.

Et bien entendu, la période de la retraite correspond idéalement à cette période de non-emploi permettant de rêver d’être lecteur de Platon ou de mener une autre activité large et épanouissante très loin de la réduction à la spécialisation professionnelle.

<1732>

« Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d’un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts.

« Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d’un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l’entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts. « Le Un » a publié un entretien avec lui, dont le titre est « L’avenir selon Jeff Bezos »

« Le Un » a publié un entretien avec lui, dont le titre est « L’avenir selon Jeff Bezos » « Jeff Bezos a parié très tôt sur les livraisons par drone, mais celles-ci paraissent difficiles à mettre en œuvre. En revanche, on peut penser que les véhicules autonomes pourront être utilisés pour livrer des colis à moindre coût. Amazon emploie déjà un robot à six roues,

« Jeff Bezos a parié très tôt sur les livraisons par drone, mais celles-ci paraissent difficiles à mettre en œuvre. En revanche, on peut penser que les véhicules autonomes pourront être utilisés pour livrer des colis à moindre coût. Amazon emploie déjà un robot à six roues,  Car Amazon n’est pas une épicerie, ce n’est pas non plus une librairie avec des femmes et des hommes qui lisent des livres, possèdent une culture littéraire, une sensibilité artistique et qui pourront vous conseiller et vous trouver le livre que vous aimerez. Et il en va de même pour la musique ou tous les autres produits vendus.

Car Amazon n’est pas une épicerie, ce n’est pas non plus une librairie avec des femmes et des hommes qui lisent des livres, possèdent une culture littéraire, une sensibilité artistique et qui pourront vous conseiller et vous trouver le livre que vous aimerez. Et il en va de même pour la musique ou tous les autres produits vendus. Jeff Bezos et ses collaborateurs ont mis en pratique cette manière d’être disruptif.

Jeff Bezos et ses collaborateurs ont mis en pratique cette manière d’être disruptif. Et j’ai trouvé la phrase que j’ai mise en exergue sur <

Et j’ai trouvé la phrase que j’ai mise en exergue sur < J’ai déjà entendu tout et son contraire à propos de ces fameux robots Kiva. Ils incarnent soit le fantasme de tout expert de l’efficacité, une innovation censée libérer l’humanité des besognes exténuantes, soit le funeste présage d’une dystopie où le travail manuel deviendra obsolète et le fossé de séparation entre les riches et les pauvres, un abîme infranchissable. La réalité, moins polémique et plus cocasse, est digne d’une version contemporaine des Temps modernes de Charlie Chaplin. Nos formateurs nous régalent d’anecdotes de robots indisciplinés. Comme le jour où les Kiva ont tenté de s’échapper par un trou dans le grillage. Ou la fois où ils ont essayé d’emporter une échelle sur laquelle était monté un employé. En de rares occasions, il a pu arriver que deux Kiva se rentrent dedans – alors qu’ils transportaient chacun trois cent soixante-quinze kilos de matériel – tels deux supporters de foot ivres. Parfois, ils font tomber des marchandises. Et parfois, même, ils les écrasent. En avril, une bombe de spray anti-ours (grosso modo, une bombe lacrymogène puissance industrielle) est tombée d’un linéaire pendant son transport et s’est fait rouler dessus par un autre robot. L’entrepôt a dû être évacué. Les infirmiers ont soigné sept ouvriers à l’extérieur. Un autre a été conduit aux urgences, en proie à des problèmes respiratoires.[…]

J’ai déjà entendu tout et son contraire à propos de ces fameux robots Kiva. Ils incarnent soit le fantasme de tout expert de l’efficacité, une innovation censée libérer l’humanité des besognes exténuantes, soit le funeste présage d’une dystopie où le travail manuel deviendra obsolète et le fossé de séparation entre les riches et les pauvres, un abîme infranchissable. La réalité, moins polémique et plus cocasse, est digne d’une version contemporaine des Temps modernes de Charlie Chaplin. Nos formateurs nous régalent d’anecdotes de robots indisciplinés. Comme le jour où les Kiva ont tenté de s’échapper par un trou dans le grillage. Ou la fois où ils ont essayé d’emporter une échelle sur laquelle était monté un employé. En de rares occasions, il a pu arriver que deux Kiva se rentrent dedans – alors qu’ils transportaient chacun trois cent soixante-quinze kilos de matériel – tels deux supporters de foot ivres. Parfois, ils font tomber des marchandises. Et parfois, même, ils les écrasent. En avril, une bombe de spray anti-ours (grosso modo, une bombe lacrymogène puissance industrielle) est tombée d’un linéaire pendant son transport et s’est fait rouler dessus par un autre robot. L’entrepôt a dû être évacué. Les infirmiers ont soigné sept ouvriers à l’extérieur. Un autre a été conduit aux urgences, en proie à des problèmes respiratoires.[…] « En plus des robots rebelles, il nous est recommandé de faire attention au surmenage. « PRÉPAREZ-VOUS AUX COURBATURES ! » met en garde une affiche dans la salle. L’un de nos instructeurs nous explique d’un air goguenard qu’on peut s’estimer heureux d’avoir connu une bonne journée au travail « si on n’a pas dû avaler plus de deux cachets de Tylenol le soir ». Des distributeurs automatiques proposent des boîtes d’analgésiques génériques aux employés. Si vous préférez une marque précise, ou si vous carburez plutôt aux boissons énergisantes, vous pouvez aussi en acheter en salle de pause. […] Un immense calendrier révèle qu’à ce stade du mois de novembre, il y a eu au moins un « incident » par jour lié à des problèmes de sécurité. Notre guide nous désigne le « mur de la honte » où sont affichés les profils anonymes d’anciens travailleurs déshonorés. Chacun est illustré d’une image au format clipart : la silhouette noire d’un crâne barrée du mot « ARRÊTÉ » ou « LICENCIÉ » en lettres rouges. Un employé a volé des iPhone qu’il cachait dans ses boots à bouts métalliques. Un autre s’est fait prendre en train de manger de la marchandise au lieu de la ranger dans une alvéole (pour la somme de 17,46 dollars, précisait-on sur sa fiche). Le mot d’ordre est « discipline ».

« En plus des robots rebelles, il nous est recommandé de faire attention au surmenage. « PRÉPAREZ-VOUS AUX COURBATURES ! » met en garde une affiche dans la salle. L’un de nos instructeurs nous explique d’un air goguenard qu’on peut s’estimer heureux d’avoir connu une bonne journée au travail « si on n’a pas dû avaler plus de deux cachets de Tylenol le soir ». Des distributeurs automatiques proposent des boîtes d’analgésiques génériques aux employés. Si vous préférez une marque précise, ou si vous carburez plutôt aux boissons énergisantes, vous pouvez aussi en acheter en salle de pause. […] Un immense calendrier révèle qu’à ce stade du mois de novembre, il y a eu au moins un « incident » par jour lié à des problèmes de sécurité. Notre guide nous désigne le « mur de la honte » où sont affichés les profils anonymes d’anciens travailleurs déshonorés. Chacun est illustré d’une image au format clipart : la silhouette noire d’un crâne barrée du mot « ARRÊTÉ » ou « LICENCIÉ » en lettres rouges. Un employé a volé des iPhone qu’il cachait dans ses boots à bouts métalliques. Un autre s’est fait prendre en train de manger de la marchandise au lieu de la ranger dans une alvéole (pour la somme de 17,46 dollars, précisait-on sur sa fiche). Le mot d’ordre est « discipline ».