«Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou.»

Friedrich Nietzsche

« Réfléchir au temps du coronavirus », pour s’inspirer d’un titre de Gabriel García Márquez, n’est pas chose simple.

Mais réfléchir n’est probablement jamais simple.

Ce qui est simple c’est de trouver un bouc émissaire et de lui faire porter tous les péchés, toute la faute qui explique que nous sommes dans cette situation.

Trouver un bouc émissaire ou un gourou ou une certitude à laquelle nous pourrons croire comme s’il s’agissait de la vérité.

Dans cette querelle qui déchire la communauté nationale, la France plus que toute autre nation, sur le médicament que le Professeur Didier Raoult, président de L’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (« IHU Méditerranée Infection » préconise pour tous les malades du COVID-19, que peut dire un homme qui n’a pas la connaissance technique et qui voit et entend les spécialistes s’écharper ?

Dans cette querelle qui déchire la communauté nationale, la France plus que toute autre nation, sur le médicament que le Professeur Didier Raoult, président de L’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (« IHU Méditerranée Infection » préconise pour tous les malades du COVID-19, que peut dire un homme qui n’a pas la connaissance technique et qui voit et entend les spécialistes s’écharper ?

Une solution prudente est de se taire et de ne pas s’en mêler, en attendant que la situation s’éclaircisse.

Force est de constater que cette position de sagesse est très peu répandue.

Il me semble que le plus grand nombre des quidams, qui comme moi n’y connaissent rien, prennent la partie du professeur Didier Raoult et affirment qu’il faut donner « l’hydrocychloroquine » à ceux qui sont atteints de la maladie, certains affirment même qu’il faut le donner de matière préventive. Pour un grand nombre de ces partisans, les autres, ceux qui ne pensent pas comme eux : sont des incompétents, des crétins, des irresponsables et peut être même des assassins en puissance.

Il y a aussi des médecins qui soutiennent la solution du professeur marseillais.

Le professeur Raoult est un spécialiste de maladies infectieuses de renommée internationale. Selon les critères des organismes internationaux qui classent les spécialistes, il est le meilleur en France.

IC’est l’argument avancé par tous ceux qui le soutiennent. Il a raison parce que c’est lui !

L’argument est fort : il est spécialiste dans ce domaine, c’est incontestable et donc il a raison.

Dans mon appartement de confiné, moi qui ne suis pas spécialiste, qui n’y connait rien, il ne me viendrait pas à l’idée de contester ce que dit le professeur Didier Raoult.

Mais il y en a qui conteste.

Les partisans « du protocole Raoult », ceux qui sont les plus virulents disent : « Mais enfin ce n’est pas Madame Michu qui donne son avis, c’est le meilleur spécialiste ! »

Dans mon appartement de confiné, j’essaye de comprendre si ceux qui contestent sont des « Madame Michu ».

Si tel est le cas, leur avis n’a aucune valeur nous en revenons à la position indiscutable du professeur Raoult.

Mais l’homme simple que je suis et qui en toute humilité suit le bon bout de sa raison comprend que ceux qui contestent ne sont pas des « madame Michu » mais sont d’autres spécialistes, certes moins bien classées par les organismes de classement pour la raison simple qu’ils ont moins publié d’articles scientifiques dans les revues spécialisées. Est-ce que pour autant, ils ne sont pas crédibles ?

A ce stade, je vais faire un pas de côté et citer une émission de France Culture consacrée à la philosophie.

Parce que si on veut se lancer dans ce type de querelle, il faut s’appuyer sur des bases solides, des fondamentaux.

Parce qu’il y a la croyance et la science. La croyance a des certitudes, la science a des doutes.

Et pour trouver l’exergue de ce mot du jour, je pense que cette émission du 9 septembre 2019 <Les Chemins de la Philosophie> d’Adèle Van Reeth consacrée au philosophe Friedrich Nietzsche.

Pas plus que je ne suis spécialiste d’infectiologie, je ne suis pas spécialiste de ce philosophe allemand.

Mais quand ce dernier explique que ce n’est pas l’hésitation, l’incertitude, l’indécision, qui conduit à la folie, c’est de trop savoir, ou de trop croire qu’on sait, d’être sûr de savoir au point de ne plus douter du tout…cela m’interpelle.

L’émission cite son livre de « Gai savoir »

« Nietzsche parle des « dangereux peut-être » qui constituent le moteur de la recherche philosophique. Précisément parce que l’incertitude ou l’absence de réponse rend fou l’animal humain. Il faut combler cette ignorance, et ce que dit Nietzsche, c’est que la connaissance est une conséquence de la protection : le premier moteur de la connaissance c’est la crainte (de ne pas savoir, du lendemain…). On veut connaître parce qu’on a peur. Nietzsche travaille beaucoup sur la notion de crainte. Il dit qu’elle est le premier moteur de la connaissance, et que le deuxième est celui de la volonté de maîtrise. Connaître c’est s’approprier le monde de telle sorte que ce soit un rapport viable au milieu qu’est le monde. Cette viabilité passe par des falsifications qui font que notre point de vue sur le monde est toujours utilitariste, jusqu’à la logique, jusqu’aux sciences. Il y va de la survie psychique, l’homme est un animal inquiet de son destin, et la religion est l’exemple même d’une vérité destinée à apaiser la crainte. »

Et finalement, il dit cette phrase que je choisis pour exergue :

« Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou. »

La folie dans cette phrase signifie la perte de la raison, de ce qui est raisonnable, de ce que le raisonnement nous permet de comprendre à travers la réflexion et l’argumentation.

Alors Edgar Morin a twitté, le 23 mars, une question restant en suspens :

« Les précurseurs ont d’abord toujours tort. Les hautes autorités répugnent à la découverte contraire aux théories établies. Pasteur, Darwin, Watson-Crick (code génétique), Montagner (sida) ont connu le refus. Aujourd’hui docteur Raoult ? »

Et ce mercredi soir il a twitté :

« Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c’est la religiosité du débat. Raoult, grand scientifique, est décrit comme une espèce de gourou faisant miroiter des «espoirs impossibles» et on décrit la «croyance» en ce médicament comme attente du «remède-miracle». »

Le premier tweet me pose problème, le second qui constate la religiosité du débat me parait plus convenir à ce qui se passe.

Avant de continuer je souhaiterai d’abord citer toutes les sources qui me conduisent à la réflexion qui suit.

<L’intervention du Alexandre Bleibtreu>, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris

Trois pages de France Inter

Deux articles de Libération

Un article de l’Obs :

Deux articles du Monde

J’ai écouté plusieurs interventions du Professeur Raoult et aussi des interventions des médecins et virologues qui n’étaient pas d’accord, c’est-à-dire qui n’était pas d’accord de prétendre que l’essai clinique qu’a réalisé l’équipe du Professeur Raoult prouve que l’hydroxychloroquine guérisse le COVID-19.

De mon point de vue, de ce que j’entends d’un côté j’ai un professeur qui du haut de son magistère affirme des certitudes et de l’autre côté des médecins et spécialistes dans le même domaine qui expriment des doutes.

Ma culture scientifique, comme ma réflexion alertent ma vigilance à l’égard de celui qui est sûr de lui et donne plutôt du crédit à ceux qui doutent.

Allons un peu plus au fond.

Le professeur Didier Raoult a mené un essai clinique au sein de l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille qu’il dirige, sur 26 patients. Sur ces 26 patients, six n’ont pas pu suivre l’essai jusqu’au bout et au final, les résultats portent donc sur 20 malades âgés de 12 ans et plus, en parallèle d’un groupe témoin constitué avec des patients de Nice, Avignon et Briançon. Six jours après avoir administré de l’hydroxychloroquine à des patients atteints de Covid-19, seulement 25 % d’entre eux étaient encore porteurs du virus, quand 90 % de ceux qui n’avaient pas reçu ce traitement étaient toujours positifs, selon lui. Si on ajoute un antibiotique, de l’azithromycine, alors la charge virale disparaît dans ce même laps de temps.

A l’issue de ce test, le Professeur Raoult a affirmé :

« A partir du moment où l’on a montré qu’un traitement était efficace. Quand vous avez un traitement qui marche contre zéro autre traitement disponible, c’est ce traitement qui devrait devenir la référence. […] “tout le monde” utilisera bientôt la chloroquine »

Sur une autre vidéo postée sur YouTube il prophétise la « fin de partie » du Covid-19 grâce à la chloroquine.

Didier Raoult explique qu’il n’est «pas un magicien», que c’est tout simplement de la science. Il dit, face aux attaques : «Je m’en fous ! Les médecins qui me critiquent ne sont ni dans mon champ ni dans ma catégorie de poids.»

Et cela pose justement question, car l’affirmation que l’essai clinique de Marseille puisse obtenir le label « science » n’est pas établie.

La méthodologie de l’essai a été critiquée, notamment par le biologiste moléculaire Olivier Belli. Sur son blog, il pointe du doigt le faible nombre de patients testés et l’exclusion de certains malades avant la fin de l’étude (“alors que leur cas leur cas suggère clairement un échec du traitement”). Il accuse ainsi le médecin marseillais d’avoir “propagé des graphiques sensationnalistes sur sa ‘découverte’, ne prenant en fait en compte que 4 patients du groupe contrôle et laissant arbitrairement les autres de côté”.

Le Monde affirme qu’un patient traité à l’hydroxychloroquine est mort mais n’a pas été inclus dans l’analyse, pas plus que trois autres dont l’état s’est aggravé et qui ont dû être placés en soins intensifs… et ce alors qu’aucun des patients non traités n’est mort ou n’a été conduit en réanimation.

L’épidémiologiste Philippe Ravaud lui a demandé, dimanche 22 mars, les données brutes de son essai sur l’hydroxychloroquine. Mardi soir, il n’avait toujours rien reçu.

Pourtant Didier Raoult écrivait, en 2015 dans Le Point :

« Pour redonner confiance dans les études scientifiques [il faut] mettre plus systématiquement les données brutes à disposition de tous ».

Une autre spécialiste la Pr Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine, à Paris a déclaré :

« En l’état actuel, les données sur l’hydroxychloroquine ne montrent pas son efficacité quand on applique les standards internationaux. Ça ne veut pas dire que le traitement ne marche pas : il faut qu’on montre qu’il marche »

Le Professeur Raoult affirme que les chinois qui ont utilisé ce médicament ont démontré un impact positif.

Libération a tenté de vérifier cette affirmation et a conclu que la chloroquine a bien été utilisée pour soigner les malades en Chine. Mais l’utilisation ne fut pas générale et les études chinoises déjà publiées sont loin d’être unanimes sur l’intérêt potentiel de la chloroquine. Les premiers essais achevés, de petite envergure, échouent à identifier le moindre effet bénéfique sur l’évolution des malades.

Parallèlement sur France Inter ce mardi, le Dr Philippe Klein, médecin Français basé à Wuhan a exprimé ses doutes sur l’efficacité de la chloroquine.

« Aujourd’hui nous avons près de 15.000 morts sur la planète. Je ne pense pas que les médecins italiens ou chinois soient suffisamment stupides pour avoir laissé de côté une molécule miraculeuse »

Le ministre de la santé, Olivier Véran, qui est médecin et qui sans être spécialiste des virus, maîtrise la démarche scientifique en matière médical a dit :

« Jamais aucun pays au monde n’a accordé une autorisation de traitement sur la base d’une étude comme celle [du professeur Raoult] »

Il a donc été décidé de lancer un essai clinique européen, baptisée Discovery, qui va être conduit avec la rigueur scientifique adéquate pour tester des soins incluant plusieurs molécules dont l’hydroxychloroquine. Elle concernera 3200 patients dont au moins 800 patients français atteints de formes sévères du Covid-19.

Il y a aussi l’OMS. Le 23 mars le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé qu’il devait tenir un discours dans lequel il a affirmé :

«Administrer des médicaments non testés, sans preuves suffisantes [d’efficacité], pourrait susciter de faux espoirs, et même faire plus de mal que de bien en entraînant des pénuries de médicaments essentiels pour traiter d’autres maladies».

Un autre argument avancé par le professeur Raoult, même s’il ne s’y attarde pas, me heurte profondément : il s’appuie sur le fait que Trump est enthousiaste sur ce protocole de soin….

En revanche, le spécialiste, à savoir le patron de la FDA, l’agence fédérale de pharmacovigilance, c’est-à-dire l’autorité américaine qui rend possible la mise sur le marché américain des médicaments a simplement expliqué que l’utilisation de la chloroquine pour soigner le coronavirus n’avait pas été approuvée, et qu’il fallait passer par un test clinique plus large. Il a mis en garde contre le risque de générer « de faux espoirs » au sein de la population

Et encore plus important un spécialiste, au moins du niveau de notoriété du Professeur Raoult : Anthony Fauci, qui dirige l’Institut national américain des maladies infectieuses, a qualifié d’« anecdotiques » les preuves d’une efficacité du Plaquenil (médicament qui contient l’hydroxychloroquine, faute d’« essai clinique contrôlé ».

Comme le professeur Raoult reconnaît quand même l’autorité de ce grand scientifique de 79 ans, il ne le traite pas « d’andouille » comme d’autres mais avance un autre argument :

« Il a dû devenir gâteux ».

Pourtant, notent certains : des chercheurs affiliés à son IHU ont publié, début mars, dans Antiviral Research, une synthèse de littérature indiquant que, jusqu’à présent, les effets encourageant in vitro de la chloroquine et de ses dérivés sur des virus, n’avaient jamais été confirmés in vivo. Et que, dans le cas du chikungunya, la molécule avait même eu des effets paradoxaux, aggravant la maladie. Des réserves dont Didier Raoult ne tient nul compte dans sa parole publique.

Car c’est une autre information que j’ai entendu expliquer par plusieurs « sceptiques » par rapport à ce médicament qui marcherait très bien en laboratoire sur des cellules infectées mais n’aurait pas montré son efficacité quand on l’utilisait sur l’homme pour d’autres infections virales.

Le Monde écrit :

« Au point que certains se demandent comment une telle étude a pu être acceptée pour publication par une revue à comité de lecture. De nombreux chercheurs relèvent un conflit d’intérêts patent : la revue ayant publié l’essai a pour éditeur en chef un collaborateur de Didier Raoult, Jean-Marc Rolain, également cosignataire de l’étude en question, de même que responsable de la « valorisation » de l’IHU Méditerranée Infection. Une situation peu conforme aux standards de la publication scientifique.

C’est là l’un des secrets du système mis en place par Didier Raoult : publier à tout prix. Selon la base de données Scopus, il totalisait, mardi 24 mars, 3062 articles de recherche publiés dans la littérature scientifique. Un chiffre phénoménal : une grande part des chercheurs publient au cours de leur carrière moins d’articles que le professeur marseillais en quelques mois (plus de trente depuis le début de l’année). Ce qui en fait le microbiologiste le plus cité au niveau international — le « champion du monde », aurait-il peut-être dit s’il avait répondu à nos sollicitations avant le bouclage de cet article.

Là encore, le professeur Raoult est son propre et plus redoutable ennemi. Car, dans la communauté savante, l’énormité de tels chiffres ne fait plus guère illusion : « Comment croire qu’un scientifique puisse participer réellement à des recherches débouchant sur quasi une publication par semaine ? », interroge à son propos le biologiste et journaliste Nicolas Chevassus-au-Louis, dans son dernier ouvrage (Malscience. De la fraude dans les labos, Seuil, 2016).»

Je finirais par l’avis de la virologiste Françoise Barré-Sinoussi qui a eu, en 2008, le prix Nobel de médecine pour sa participation à la découverte du VIH à l’Institut Pasteur en 1983 :

Je finirais par l’avis de la virologiste Françoise Barré-Sinoussi qui a eu, en 2008, le prix Nobel de médecine pour sa participation à la découverte du VIH à l’Institut Pasteur en 1983 :

« Je suis inquiète, comme tout le monde, face à cette épidémie, qui me rappelle en bien des points beaucoup de choses douloureuses des débuts de l’épidémie de VIH-sida. C’est bien que les experts qui ont les mains dans le cambouis s’expriment, dont certains d’ailleurs ont vécu les premières années de l’épidémie de sida. Mais lorsque j’ai vu les dérives de ces derniers jours, je me suis dit que c’était aussi de ma responsabilité de m’exprimer. On entend parfois n’importe quoi, par exemple, parler de bactéries alors qu’il s’agit d’une infection virale.

Je réagis aussi à la vue, ces dernières heures, des files d’attente devant l’Institut hospitalo-universtaire de Marseille pour bénéficier d’un traitement, l’hydroxychloroquine, dont l’efficacité n’a pas été prouvée de façon rigoureuse. Certains peuvent être contaminés et risquent de diffuser le virus. C’est n’importe quoi. J’ai connu ce genre de situation dans les années 1980, ce qui peut semer la confusion auprès du grand public, déjà sidéré par l’ampleur de cette épidémie.

Que pensez-vous de l’hydroxychloroquine (Plaquenil) et des attentes suscitées par ce médicament ?

Pour l’instant, pas grand-chose, j’attends les résultats de l’essai Discovery, conçu dans le cadre du consortium « Reacting », qui vient de démarrer et qui portera sur 3 200 personnes, dont 800 en France. […] De premières analyses fiables devraient être connues dans une quinzaine de jours. Cet essai est fait dans les règles de l’art. Soyons patients.

Vous voulez dire que les résultats annoncés par l’équipe du professeur Didier Raoult ne sont pas fiables ?

Les premiers résultats publiés portent sur un tout petit nombre de personnes, une vingtaine, et l’étude comporte des faiblesses méthodologiques. Il est absolument indispensable que l’essai de ce médicament soit réalisé avec rigueur scientifique, pour avoir une réponse sur son efficacité, et ses éventuels effets secondaires. Il nous faut quelque chose de sérieux. D’autant plus que l’hydroxychloroquine, ce n’est pas du Doliprane, elle peut avoir des effets délétères et comporter des risques de toxicité cardiaque. Il n’est donc pas raisonnable de la proposer à un grand nombre de patients pour l’instant, tant qu’on ne dispose pas de résultats fiables.

Si cela marche, j’en serais très heureuse, et tester des molécules qui existent déjà sur le marché est une approche tout à fait raisonnable. Mais il faut des réponses solides à ces simples questions : est-ce efficace ? Existe-t-il des effets secondaires graves ? […]

Au début des années sida, il y avait des crises d’hystérie et d’angoisse parfois déraisonnées et déraisonnables du grand public, liées, entre autres, à des informations contradictoires, à de la désinformation, que je retrouve là en partie avec cette pandémie. »

Ce mot du jour est donc, pour l’instant, le plus long de tous ceux qui ont été écrits.

Le professeur Didier Raoult est un grand médecin qui a réalisé des avancées considérables dans sa spécialité, c’est un grand chercheur reconnu, il n’y a pas de question là-dessus.

Mais son essai clinique ne présente pas une rigueur scientifique suffisante. Ses affirmations sur l’efficacité du produit n’appartiennent pas au monde de la science.

Mais son essai clinique ne présente pas une rigueur scientifique suffisante. Ses affirmations sur l’efficacité du produit n’appartiennent pas au monde de la science.

Et même si les essais en cours confirmaient, disons « ses intuitions, » cela n’enlèverait rien au fait que son action pour l’instant dans le cadre de cette pandémie n’appartient pas au domaine de la science.

Certains médecins, en l’absence d’autres médicaments, donnent ce médicament à titre de protocole compassionnel.

Dans mon appartement de confiné, je ne peux émettre aucun avis sur cette démarche. Pour ce que je comprends, c’est très probablement intelligent et pertinent.

Mais dans l’état actuel des connaissances de la science, par rapport à l’ensemble des éléments que j’ai pu entendre et lire, la modestie, la prudence et le doute sont de mise.

Nous ne sommes pas encore en présence de la potion magique de Panoramix dessiné par le génial Uderzo qui vient de décéder, à l’âge de 92 ans, mais pas du COVID-19.

<1378>

Et peut-être, que celles et ceux qui accompagnent ou sont des proches d’un malade qui poursuit une telle lutte, apprendront encore davantage.

Et peut-être, que celles et ceux qui accompagnent ou sont des proches d’un malade qui poursuit une telle lutte, apprendront encore davantage. Elle raconte son expérience d’un médecin qui n’écoutait rien de ce qu’elle lui disait et concluait que ses terribles douleurs provenaient d’une déchirure musculaire.

Elle raconte son expérience d’un médecin qui n’écoutait rien de ce qu’elle lui disait et concluait que ses terribles douleurs provenaient d’une déchirure musculaire. Après des traitements qui l’ont beaucoup affaibli, fait souffrir et eu des conséquences collatérales telles qu’ils ne pouvaient être poursuivis, l’Hôpital Paul-Brousse lui a proposé un traitement innovant qui a pu améliorer son état de santé et stabiliser sa maladie.

Après des traitements qui l’ont beaucoup affaibli, fait souffrir et eu des conséquences collatérales telles qu’ils ne pouvaient être poursuivis, l’Hôpital Paul-Brousse lui a proposé un traitement innovant qui a pu améliorer son état de santé et stabiliser sa maladie.

Benoit Magimel est époustouflant dans ce film, Catherine Deneuve qui joue sa mère et qui a subi un

Benoit Magimel est époustouflant dans ce film, Catherine Deneuve qui joue sa mère et qui a subi un  Il parle de confiance, confiance qui n’est possible que s’il existe un pacte de vérité. Mais à la fin il parle surtout d’humanité :

Il parle de confiance, confiance qui n’est possible que s’il existe un pacte de vérité. Mais à la fin il parle surtout d’humanité :

Après les enfants autistes, elle va à la rencontre des malades et des patients en fin de vie, dans les unités de soin palliatifs.

Après les enfants autistes, elle va à la rencontre des malades et des patients en fin de vie, dans les unités de soin palliatifs. Et je cite un autre extrait de cet article :

Et je cite un autre extrait de cet article :

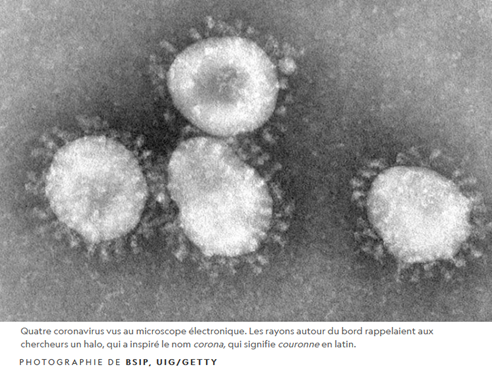

choisi le mot latin corona qui signifie couronne. Les coronavirus étaient nés. »

choisi le mot latin corona qui signifie couronne. Les coronavirus étaient nés. »