Je continue donc modestement à essayer de comprendre comment fonctionne Amazon et les conséquences de l’addiction consumériste qu’Amazon a su capter.

J’essaye d’éviter la posture morale qui me semble inappropriée et contreproductive. La posture morale s’appuie sur un récit qui dicte le bien et le mal. En tant que telle, elle est toujours contestable, car d’autres peuvent avoir une conception différente du bien et du mal.

Dans cette quête que je poursuis j’aime me référer à cette formule pénétrante de Bossuet :

«Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes.»

Nul besoin d’être croyant pour comprendre la sagesse de ce propos.

Aujourd’hui je vais partager principalement un article d’opinion publié en 2018 par le site en ligne « AOC » dont j’ai déjà parlé et dont je suis abonné : « Amazon ou la menace proliférante de la loi de la jungle ».

C’est un article écrit par Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française qui a traduit et diffusé un rapport d’un institut américain de recherche ILSR (Institute for local self-reliance) : < Amazon, cette inexorable machine de guerre qui étrangle la concurrence, dégrade le travail et menace nos centres-villes.>

En voici <la traduction française>.

Ce rapport de l’ILSR vise à contribuer à une prise de conscience du grand public ainsi que des responsables politiques, ces derniers étant appelés à réguler l’emprise d’Amazon avant que les dégâts économiques, sociaux, sociétaux et culturels ne soient irréversibles :

« C’est notre modèle de société en tant que tel, notre relation au travail, nos libertés individuelles, notre capacité à vivre ensemble, qui se trouvent menacés par la stratégie tentaculaire d’Amazon. Face à un tel enjeu, les réactions semblent bien timides quand elles ne se teintent pas d’une fascination pour la réussite commerciale foudroyante de cette multinationale américaine. »

Quatre types de menaces sont identifiées.

- Une menace pour l’économie

- Une menace pour le travail et pour l’emploi

- Une menace pour nos libertés

- Une menace pour nos territoires

1 une menace pour l’économie

Le rapport de l’ILSR montre comment Amazon menace l’économie par son expansion tentaculaire dans des dizaines de secteurs, sa quête de monopole, la manière dont il étrangle les PME, à commencer par celles qui sont présentes sur sa market-place, ou encore sa politique d’évasion fiscale qui fausse la concurrence et réduit les ressources fiscales pour les territoires où il réalise ses ventes.

« Par la puissance de sa market-place, de ses infrastructures logistiques et de son service de stockage de données (Amazon Web Services), Amazon a dorénavant la faculté de fixer les conditions d’accès au marché pour des milliers d’entreprises dont il est par ailleurs le premier concurrent. Il scrute l’activité des entreprises qu’il héberge et, pour les plus profitables, s’approprie leur connaissance du métier et du produit avant de les racheter à vil prix ou de les concurrencer par des prix imbattables. Le PDG d’une entreprise américaine de jouets illustre cette dépendance en déclarant : « Nous nous sommes rendu compte que nous étions fichus si nous allions sur la market-place d’Amazon et fichus aussi si nous n’y allions pas. »

En France la société Casino joue à ce jeu dangereux : < L’idylle entre Amazon et Casino suit son cours >

En France la société Casino joue à ce jeu dangereux : < L’idylle entre Amazon et Casino suit son cours >

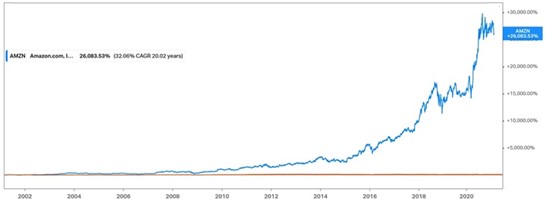

« La domination du marché par Amazon atteint, aux États-Unis, des proportions hors normes. L’entreprise de Jeff Bezos y capte en effet la moitié des achats en ligne, certainement les deux tiers à l’horizon 2020. Elle possède des dizaines de filiales : sites e-commerce, livres audio, téléphonie mobile, transport, plateforme de streaming pour jeux en ligne, textile, chaussures, piles à combustible, caméras de surveillance, bases de données, statistiques et « data mining », distribution alimentaire… La moitié des Américains qui vont sur le net pour y faire des achats démarrent dorénavant directement leurs recherches sur Amazon. Plus d’un foyer américain sur deux est abonné à son programme Prime. En prenant le contrôle du marché, en en fixant les règles, Amazon n’ambitionne pas seulement de le dominer, il veut « être le marché ». »

Cette quête monopolistique est alimentée par la capacité à mener, à long terme, une stratégie de vente à perte financée par des investisseurs éblouis et acceptant les pertes comme autant de promesses d’écrasement des marchés au profit de leur champion.

Il semble qu’un esprit de résistance se lève en France. Un article du 17 mars 2021 de « Capital » nous informe qu'<Amazon enregistre une forte baisse de sa part de marché en France> :

« Conséquence de la crise sanitaire liée au Covid-19, les ventes en ligne séduisent de plus en plus les Français. Selon des statistiques dévoilées par Kantar, la vente en ligne ne cesse de progresser, tirée vers le haut par les leaders du marché, à commencer par Amazon. Mais pour le géant du commerce en ligne qui continue de caracoler en tête avec 19% de part de marché, la croissance est bien moins rapide que prévue, analyse Kantar, à savoir que la société de Jeff Bezos perd trois points en 2020. Sa part de marché était en effet de 22% en 2019.

2 Une menace pour le travail et pour l’emploi

La première menace a déjà été largement abordée et concerne les conditions de travail et la pression qu’Amazon exerce sur ces salariés. Autant que possible, Amazon cherche à s’exonérer de ses obligations sociales.

La seconde est celle sur le nombre d’emplois, par la robotisation :

« Le fabricant de robots Kiva, [est devenu] l’un des leaders mondiaux sur ce marché. 45 000 de ces robots sont aujourd’hui produits par Kiva au service exclusif d’Amazon. Ils viennent d’être déployés dans les entrepôts français. Le nombre de nouveaux robots croît plus rapidement (+ 50 % en deux ans) que celui des embauches de salariés. Une étude du MIT, publiée en mars 2017, estime que chaque robot introduit sur le marché du travail détruit six emplois et entraîne une baisse du salaire moyen sur le marché du travail du fait d’une demande accrue de postes. Sur cette base, Amazon aurait déjà détruit près de 300 000 emplois dans le monde, soit autant que le nombre de ses salariés ! »

Mais la destruction d’emplois se trouve aussi dans la concurrence :

Mais la destruction d’emplois se trouve aussi dans la concurrence :

« À cela il faut ajouter les dizaines ou centaines de milliers d’emplois détruits chez les concurrents d’Amazon terrassés par sa politique de dumping financée par une capitalisation hors normes. Cette politique prédatrice ne touche pas seulement de grandes chaînes concurrentes mais également des commerçants indépendants dont la présence est essentielle à la vitalité économique et sociale des territoires, et particulièrement des centres-villes que l’expansion d’Amazon contribue à désertifier. »

3°Une menace pour nos libertés

Amazon stocke des milliards de données sur des serveurs que l’entreprise maîtrise exclusivement :

« Amazon est l’un des leaders du stockage de données. Amazon Web Services, dont tout le monde, de Netflix à la CIA, est client, contrôle le tiers de la capacité mondiale de cloud computing, soit plus que Microsoft, IBM et Google combinés…

Il exploite, par ailleurs, l’inépuisable réserve de données personnelles que lui apporte une connaissance fine de nos habitudes d’achat. S’il s’en est servi jusqu’à présent pour se développer sur différents marchés et pour pousser ses propres produits, il pourra, demain, grâce à cette connaissance millimétrique de nos habitudes et de nos goûts, aux possibilités de l’intelligence artificielle sur laquelle il investit massivement et à l’introduction, au cœur de notre vie quotidienne, des appareils connectés qu’il développe, non plus seulement connaître nos choix, mais nous les dicter ! »

4° Une menace pour nos territoires

Amazon par son poids économique financier est capable d’imposer aux territoires des ristournes fiscales et même des subventions pour s’installer.

Je fais juste un pas de côté, pour faire ce constat, en dehors de toute leçon morale, le poids économique et financier d’Amazon provient exclusivement des millions de clients fascinés par la facilité, la rapidité, le confort de l’acte de consommation qui part d’un simple clic pour arriver quasi immédiatement dans la bulle intime de son lieu de vie.

Je fais juste un pas de côté, pour faire ce constat, en dehors de toute leçon morale, le poids économique et financier d’Amazon provient exclusivement des millions de clients fascinés par la facilité, la rapidité, le confort de l’acte de consommation qui part d’un simple clic pour arriver quasi immédiatement dans la bulle intime de son lieu de vie.

Le rapport dit en effet :

« L’ILSR démontre néanmoins que le réseau logistique d’Amazon a été bâti largement grâce à des subventions publiques, le montant de ces aides dépassant, selon le rapport, les bénéfices d’Amazon depuis l’origine. En France également, les implantations des entrepôts d’Amazon bénéficient systématiquement de soutiens financiers de la part des collectivités locales.

Le même rapport rappelle que 108 000 commerces indépendants ont disparu aux États-Unis durant les quinze dernières années. Si ce déclin a de nombreuses causes, les études montrent qu’Amazon en est, de loin, la principale.

La dévitalisation de nos quartiers, de nos centres-villes, appauvrit l’économie locale, déplace ou supprime des emplois et, au final, nuit gravement à notre capacité d’organiser et d’animer notre vie collective grâce au travail et aux actions éducatives, sociales, culturelles que développent nos communautés. »

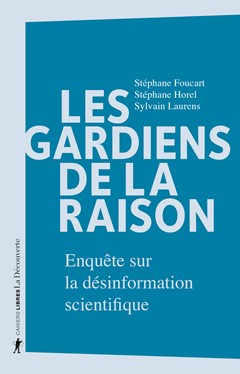

Dans l’esprit de résistance française, la place du livre, notamment grâce au prix unique et au réseau de libraires, constitue encore une place forte. « L’Express » dans un article de novembre 2020 <La filière du livre repense sa résistance face à Amazon> explique :

« D’après le Syndicat national de l’édition, [Amazon] réalise en temps normal 50% des ventes en ligne, estimation grossière, ce qui représenterait 10 à 15% des ventes totales. Le Syndicat de la librairie française pense qu’Amazon capte “plus de la moitié” des ventes en ligne et environ 10% au total.

Les confinements, qui ont contraint les librairies à fermer, ont amené la filière à revoir sa stratégie face à la multinationale.

Elle s’est concentrée sur la communication. Ecrivains, jurys littéraires et même responsables politiques ont multiplié les appels à aider les libraires, autorisés à vendre des ouvrages précommandés (“click and collect”). »

Bien sûr les temps ont été difficiles pendant le confinement et sont restés compliquée après. Mais le modèle tient encore :

« Pour autant, le modèle de la librairie en France est bon. C’est le premier secteur qui a subi l’arrivée d’Amazon et alors qu’on taxait les libraires de ringards, rétifs à la numérisation, ils se sont bien armés. L’enjeu est de faire venir du monde en magasin par des outils numériques, et ils y travaillent”, ajoute l’auteur d’un «Eloge du magasin» paru en janvier. […]

« Pour autant, le modèle de la librairie en France est bon. C’est le premier secteur qui a subi l’arrivée d’Amazon et alors qu’on taxait les libraires de ringards, rétifs à la numérisation, ils se sont bien armés. L’enjeu est de faire venir du monde en magasin par des outils numériques, et ils y travaillent”, ajoute l’auteur d’un «Eloge du magasin» paru en janvier. […]

Nous ne voulons pas remplacer les conseils d’un ou d’une libraire par ceux d’un algorithme, ni collaborer à un système qui met en danger la chaîne du livre par une concurrence féroce et déloyale”, détaillent-ils. »

Mais au pays du prix unique du livre, la concurrence se joue sur les frais d’expédition, systématiquement fixés à 0,01 euro chez Amazon.

Cette problématique des frais d’envoi est développée dans un <article du 21 mai 2021> : Le gouvernement veut imposer partout sur internet un même prix, frais de port inclus, pour tous les livres neufs.

Anne Martelle, présidente du Syndicat de la librairie française et directrice générale de la librairie Martelle à Amiens explique :

« Même si les libraires sont présents de longue date sur Internet, le développement de leur site est freiné par la politique de dumping des grandes plateformes comme Amazon. Quand Amazon facture un centime d’euro pour expédier un livre, il en coûte pour le même envoi, en moyenne 6,50 euros au libraire

Et si le libraire répercute ces frais d’expédition à son client, il le perd au profit d’Amazon. Et si le libraire prend en charge les frais d’expédition, il perd de l’argent à chaque fois qu’il expédie un livre. C’est une situation intenable pour libraires et puis, il faut noter qu’il n’y a que sur le livre qu’Amazon offre la quasi-gratuité de l’expédition sans minimum d’achat. Ça prouve qu’il existe de la part de cette société une volonté délibérée d’attaquer les libraires indépendants et d’attaquer aussi de manière détournée le prix unique du livre. »

L’illusion de la gratuité est d’une grande perversité, elle cache toujours un coût que quelqu’un doit payer. Quelquefois c’est même le climat et la biodiversité qui paie :

« Le sujet qui est actuellement en discussion prévoit plutôt une tarification minimale, ce qui obligerait Amazon à ne plus facturer un centime d’euro, mais peut-être quatre, cinq euros ou trois euros, ça rétablirait l’équilibre. Ça permettrait aussi de remettre dans le jeu le vrai prix d’un transport, quel qu’il soit, du livre ou d’autre chose. Le fait [pour Amazon] de facturer un centime d’euro donne aux clients l’impression que ça ne coûte rien, ni à l’environnement ni à son porte-monnaie. Eh bien, c’est faux. »

« Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes. » Bossuet

<1580>

2000 : Le logo s’accompagne d’une flèche dessinant un sourire.

2000 : Le logo s’accompagne d’une flèche dessinant un sourire.  2007 : Le premier centre de distribution de colis en France ouvre ses portes dans le Loiret.

2007 : Le premier centre de distribution de colis en France ouvre ses portes dans le Loiret.

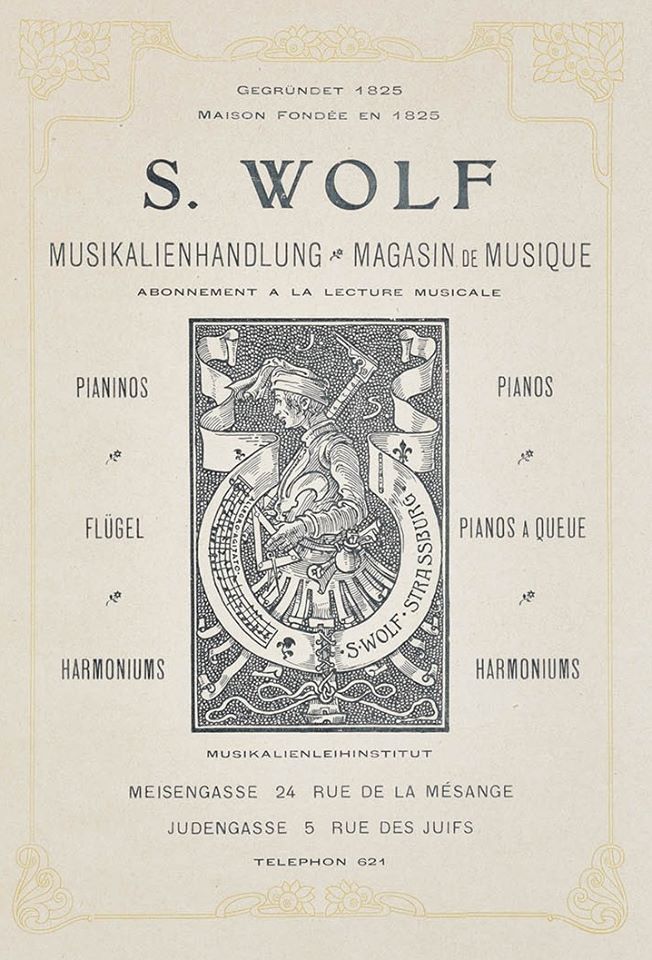

Mais en 1825, Strasbourg était française et la France était dans cette période que l’on appelait «

Mais en 1825, Strasbourg était française et la France était dans cette période que l’on appelait «  Wolf Musique était une véritable institution pour tout le monde musical français et une bonne partie du monde musicale d’outre-Rhin.

Wolf Musique était une véritable institution pour tout le monde musical français et une bonne partie du monde musicale d’outre-Rhin.

Cette faillite, rendue inéluctable par la perte de son chiffre d’affaires liée au Covid-19, n’est pas un cas isolé. Il vient s’ajouter à une liste hélas grandissante de vénérables lieux de culture et de musique, victimes un peu partout dans le monde des conséquences économiques du coronavirus.

Cette faillite, rendue inéluctable par la perte de son chiffre d’affaires liée au Covid-19, n’est pas un cas isolé. Il vient s’ajouter à une liste hélas grandissante de vénérables lieux de culture et de musique, victimes un peu partout dans le monde des conséquences économiques du coronavirus.

du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019

du sarcome épithélioïde, une forme rare de cancer qui lui avait été diagnostiquée en avril 2019