Quel homme, quelle culture, quel talent !

Frédéric Pommier dans un tweet a écrit « Dans ma prochaine vie, je voudrais la carrière de Jean-Claude Carrière. ».

Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.

Je l’ai découvert, dans les chroniques matinales de France Inter qu’il a tenu seulement pendant quatre mois, entre septembre 2003 et janvier 2004. Il racontait pendant 3 minutes, à la fin de la matinale de France Inter, une histoire, une réflexion, une chronique historique, enfin quelque chose qui était en relation avec les événements du monde qui venaient d’être analysés par les journalistes d’information. Il l’a conceptualisé sous le nom « d’à-coté ». C’était toujours un moment de sagesse et de lumière.

Il était écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène et acteur, mais lui se définissait comme « un conteur ». Il possédait aussi la voix chaude et profonde du conteur qui immédiatement captivait votre attention.

Ces « à-côté » ont fait l’objet d’un livre.

Une fois connu le nom de Jean-Claude Carrière, j’ai pu constater à combien d’œuvres exceptionnelles il a participé.

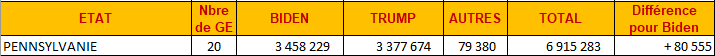

Annie, m’avait raconté avec plein d’enthousiasme le cycle du «Mahabharata» quelle avait vu au Théâtre du Bouffes du Nord, spectacle de 9 heures. Elle parlait de l’œuvre de Peter Brook, c’est-à-dire le metteur en scène. Mais le scénario avait été écrit par Jean-Claude Carrière en se fondant sur des textes de la tradition indienne.

Annie, m’avait raconté avec plein d’enthousiasme le cycle du «Mahabharata» quelle avait vu au Théâtre du Bouffes du Nord, spectacle de 9 heures. Elle parlait de l’œuvre de Peter Brook, c’est-à-dire le metteur en scène. Mais le scénario avait été écrit par Jean-Claude Carrière en se fondant sur des textes de la tradition indienne.

<Slate> écrit :

« On songe évidemment à l’immense cycle du Mahabharata conçu aux côtés de Peter Brook en 1985, à l’intelligence des puissances de la scène déployées par les deux complices pour magnifier à des yeux occidentaux et ignorants l’immense saga hindoue.

Événement inoubliable, à Avignon, au Théâtre des Bouffes du Nord ou en tournée mondiale, pour tous ceux qui l’ont connue –et dont témoignera à nouveau le film réalisé par Brook à nouveau avec l’aide de Carrière, qui n’est pas une captation mais une nouvelle adaptation au sens le plus élevé, du théâtre vers le cinéma, par les mêmes auteurs– est un tour de force presqu’inimaginable. »

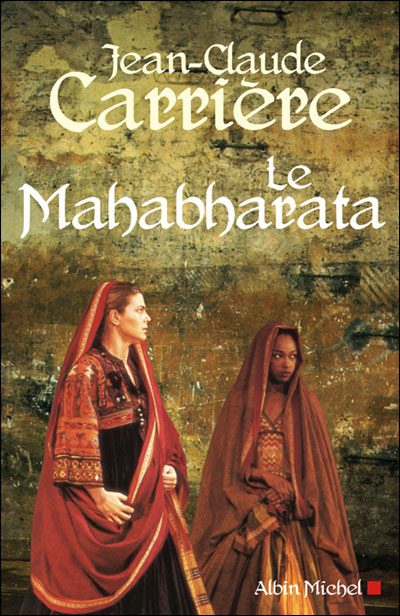

Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans « Libération » :

Et Peter Brook, de 6 ans son ainé, mais toujours vivant, lui rend hommage dans « Libération » :

« Jean-Claude a travaillé pendant dix ans à l’adaptation du Mahabharata, cette longue épopée en sanskrit. C’était comme si la pièce renaissait sans cesse. Pour cela, il fallait voyager, et on est partis partout en Inde, consulter les grands gourous et les peuples, voir les petites pièces qui se jouaient dans la rue, dans les théâtres les plus minables. On traversait des kilomètres en taxi, et immédiatement, pendant le trajet, Jean-Claude sortait son stylo et un calepin et il écrivait. Il ne cherchait pas la gloire, mais elle est venue malgré lui. Il a reçu un oscar [d’honneur, en 2014, ndlr], et des hommages extraordinaires. Il était unique, tellement doué, et tellement peu soucieux que ça se sache. Il évitait la décoration, détestait les jolies phrases, l’ornement. Et cherchant l’essentiel, il l’était, lui, essentiel.»

Dans ce même article le jeune réalisateur, Louis Garrel avec qui il a fait « L’Homme fidèle » en 2018 le décrit ainsi : .

« Jean-Claude était comme un immense arbre avec beaucoup de feuilles qui ne faisait de l’ombre à personne. « Je lui avais demandé de relire [un] scénario […] Il m’a donné un premier conseil toujours valable : “Quand tu as un problème avec deux personnages dans une scène, rajoutes-en un troisième qui écoute.” Il avait cet incroyable talent de savoir écrire ce qui pouvait prendre forme visuellement sur un écran. […] Il me faisait penser à cette phrase de Rimbaud : “Le monde est très grand et plein de contrées magnifiques que l’existence de mille hommes ne suffirait pas à visiter.” Sauf qu’il était l’inverse, il intégrait tous les signes du monde. Mais mille personnes n’auraient pas suffi à l’explorer.»

Et quand mon fils, Alexis, a travaillé un texte en classe qui l’avait beaucoup intéressé : « La controverse de Vallalodid », c’était encore un texte, un roman plus précisément de Jean-Claude Carrière qui narre ce débat historique voulu par Charles Quint et qui s’est tenu en 1550 au collège San Gregorio de Valladolid et qui a opposé le dominicain Bartolomé de las Casas, grand défenseur des peuples autochtones d’Amérique et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda qui défendaient l’idée que l’enseignement chrétien n’empêchait pas de réduire en esclavage les indigènes pour le plus grand profit des bons chrétiens venus d’Europe.

Et quand mon fils, Alexis, a travaillé un texte en classe qui l’avait beaucoup intéressé : « La controverse de Vallalodid », c’était encore un texte, un roman plus précisément de Jean-Claude Carrière qui narre ce débat historique voulu par Charles Quint et qui s’est tenu en 1550 au collège San Gregorio de Valladolid et qui a opposé le dominicain Bartolomé de las Casas, grand défenseur des peuples autochtones d’Amérique et le théologien Juan Ginés de Sepúlveda qui défendaient l’idée que l’enseignement chrétien n’empêchait pas de réduire en esclavage les indigènes pour le plus grand profit des bons chrétiens venus d’Europe.

Texte passionnant pour regarder en face ce crime qui a été commis pendant des siècles : l’esclavage.

Dialogue d’une grande richesse qui dans un téléfilm a opposé Jean-Pierre Marielle jouant Bartolomé de Las Casas et Jean-Louis Trintignant interprétant son contradicteur sous l’arbitrage du légat du Pape joué par Jean Carmet.

Il fut, bien sûr, le scénariste de Luis Bunuel, mais aussi de Jacques Tati « Les Vacances de monsieur Hulot », de Louis Malle « Viva Maria ! » et « Milou en mai », Milos Forman « Les Fantômes de Goya », Volker Schlöndorff « Le Tambour », Nagisa Ōshima « Max mon amour », Michael Haneke « Le Ruban blanc » et tant d’autres.

Il s’intéressait à toutes les cultures, à toutes les civilisations. Il s’est ainsi énormément intéressé au bouddhisme et a publié, en 1994, « La Force du bouddhisme » sur la base d’entretiens avec le dalaï-lama.

<Libération raconte> que dès ses 5 ans, il avait demandé à sa mère l’autorisation de placer un bouddha dans la crèche de Noël parmi les anges, les mages, les bergers, démarche que le curé du village, dûment consulté, autorisa.

L’obs a republié un dialogue de 2010 avec Jean Daniel dans lequel il exprime cette vision de nos fameuses valeurs universelles :

« Le mot « valeur » au sens que nous essayons d’utiliser aujourd’hui n’est pas traduisible dans quatre cinquièmes des langues de la planète. On ne peut pas traduire « valeur » en sanscrit, en chinois, en japonais, en persan… Cette notion même n’existe pas. Peut-on alors parler d’universalité à propos d’un mot qui ne se communique pas à d’autres pays et à d’autres peuples ? C’est une première remarque. La seconde est historique. Quand nous, Européens, parlons de valeurs universelles à d’autres Européens, nous faisons immédiatement allusion aux droits de l’homme et aux valeurs démocratiques et républicaines qui sont nées du travail des philosophes du XVIIIe siècle et qui ont été exprimées clairement par les révolutionnaires français.

Cette valeur, que nous voudrions universelle, n’existe donc que depuis peu de temps et dans peu d’endroits. De ce point de vue, les élus français de la Révolution se sentaient légitimes pour faire des lois qu’ils affirmaient universelles. Pour faire des lois universelles, il faut se référer à ces fameuses valeurs, comme si la valeur (laissons de côté la valeur marchande et militaire) était la transcendance de la loi. Comme si, avant de faire des lois, des décrets et des règlements, il fallait se référer à des valeurs « supra-existantes » et, pour employer un mot d’aujourd’hui, durables. Ces valeurs, ils les ont affirmées dans la « Déclaration des droits de l’homme » et dans d’autres textes avec beaucoup de lucidité. Ils les ont voulues si rapidement et brutalement universelles qu’ils n’ont pas hésité, dans certains cas, à les propager par la force armée.

[…] Il y a l’impérialisme culturel, c’est-à-dire le désir d’imposer aux autres des idées que nous croyons justes. Si quelqu’un me dit qu’il ne partage pas les idées que je veux lui inculquer et que je les lui impose par la force armée, je déclenche une guerre, alors que je tendais à l’universel. D’un autre côté, pour que des individus à l’intérieur d’une société et des peuples vivent ensemble le plus harmonieusement possible, il faut bien qu’ils respectent un certain nombre de valeurs, qui ne sont pas forcément transcendantales et universelles et peuvent être relatives. Quand on dit « valeur universelle » – j’ai beaucoup travaillé sur des cultures lointaines -, je me rebiffe. Je ne vois aucune raison d’imposer ma foi ou mon absence de foi à tel ou tel peuple très loin de moi. Mais en même temps je me dis : peut-être a-t-il quelque chose à prendre de moi, et moi de lui. Là, la notion d’universel devient différente. Elle devient valeur d’échange. Y a-t-il entre les peuples apparemment différents des expériences, des notions, voire ce que nous appelons (encore un mot intraduisible) des « concepts » à échanger ? C’est une vraie question. »

J’avais mentionné Jean-Claude Carrière dans le mot du jour <du 10 Juillet 2015> parce qu’il mettait en garde sur la captation du concept de spiritualité par les religions. Car spiritualité signifie « esprit », « pensée » alors que les religions, le plus souvent, conduisent à éviter de penser pour remplacer la recherche spirituelle par le «dogme».

J’avais aussi parlé de son livre « La Paix » publié en 2016 dans le mot du jour du <9 janvier 2017> et je le citais :

« On n’écrit jamais sur la paix comme s ‘il n’y avait rien à en dire, tandis que les ouvrages sur la guerre fleurissent de tout côté. »

La dernière fois que j’ai entendu sa chaude voix de conteur, c’est quand il était venu présenter son livre, consacré à la mort, « La Vallée du Néant » sur France Inter, fin novembre 2018 : <Le sens de la vie de Jean-Claude Carrière>.

Il explique qu’il est difficile de définir le « néant », « la mort » en le rapprochant à l’idée du « rien » dans lequel les hommes de toute culture et de tout temps, ont mis beaucoup de choses.

Il explique qu’il est difficile de définir le « néant », « la mort » en le rapprochant à l’idée du « rien » dans lequel les hommes de toute culture et de tout temps, ont mis beaucoup de choses.

Il s’amuse de notre espérance : « Ce qui est formidable, c’est qu’on se dit toujours que quand nous serons morts, nous le saurons » et il cite Sénèque :

« Tout le monde sait qu’il doit mourir, mais personne n’a jamais su qu’il était mort »

Il fait aussi cette objection aux transhumanistes qui rêvent d’immortalité :

« Nous oublions que nous sommes condamnés à mort dès notre naissance […] la naissance n’est possible que grâce à la mort. Or, aujourd’hui, il est impossible d’accepter l’idée que nous devons un jour disparaître.

C’est l’obsession de l’immortalité qui nous pose problème. Interdire la mort serait aussi interdire la naissance. La fin de la mort ne saurait pas se concevoir sans la fin de la naissance. Or, interdire la naissance sur toute la surface de la planète, qui s’y risquerait ? »

Mais quand il évoque la mort, il parle de la vie, de sa vie :

« Quand je regarde en arrière, je me dis que si le petit garçon que j’étais avait su ce qui l’attendait… C’était tellement imprévisible. Je dois cela à une bourse de la République. Si j’ai une chose à dire, c’est “Vive la République !”

[…] Les gens qui craignent le plus la mort, qui en parlent beaucoup, qui la redoutent, qui, tous les matins, s’examinent, sont ceux qui, en général, vivent avec la mort tandis qu’ils sont encore vivants. Ce qui n’est pas du tout mon cas.

[…] Vieillir est le seul moyen que nous ayons trouvé pour vivre longtemps.»

Il explique par d’autres mots que si l’on ne sait pas s’il y a une vie après la mort, au moins nous devons nous imprégner de cette réalité qu’il existe une vie avant la mort

Et, il finit par cette ode à la vie, que j’ai choisi comme exergue de ce mot du jour :

« Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du privilège extraordinaire que ce qu’est “être vivant” car nous n’aurons qu’une vie, il faut en profiter pour qu’elle soit belle pour soi et qu’elle soit bonne pour les autres, et utile si possible. »

Un peu plus de deux ans après avoir écrit cet ouvrage sur la mort, Jean Claude Carrière a quitté la communauté des vivants, le 8 février 2021. Sa fille a précisé qu’il était mort dans son sommeil et qu’il n’a pas été victime de la Covid19.

Il avait 89 ans.

<1524>

J’ai écouté avec attention et le plus grand intérêt son interview par l’excellent Augustin Trapenard, sur France Inter, ce lundi 8 février : «

J’ai écouté avec attention et le plus grand intérêt son interview par l’excellent Augustin Trapenard, sur France Inter, ce lundi 8 février : «  L’entretien avec François Busnel se trouve sur le site de France 2 : <

L’entretien avec François Busnel se trouve sur le site de France 2 : < Et puis, il parle de cette nécessité de la confiance et de la vérité sur les faits, sans quoi l’échange d’arguments ne peut exister. Il prend l’exemple du changement climatique et rapporte qu’il lui est tout à fait possible de discuter longuement avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui sur les solutions à mettre en œuvre et il sait même que ces échanges sont utiles et font avancer. En revanche, s’il se trouve en présence d’un individu qui nie la réalité du changement climatique, avec qui le socle des faits et de la vérité n’est pas assuré, le dialogue est vain. La capacité d’avancer et de trouver des solutions communes se trouve annihilée.

Et puis, il parle de cette nécessité de la confiance et de la vérité sur les faits, sans quoi l’échange d’arguments ne peut exister. Il prend l’exemple du changement climatique et rapporte qu’il lui est tout à fait possible de discuter longuement avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui sur les solutions à mettre en œuvre et il sait même que ces échanges sont utiles et font avancer. En revanche, s’il se trouve en présence d’un individu qui nie la réalité du changement climatique, avec qui le socle des faits et de la vérité n’est pas assuré, le dialogue est vain. La capacité d’avancer et de trouver des solutions communes se trouve annihilée.

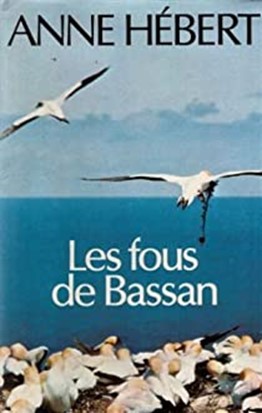

Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.

Bassan, d’Anne Hébert (1982). Un autre dans L’hiver de force, de Réjean Ducharme (1973). Tout l’automne, elle a vécu dans la crainte d’un autre dérapage.